Im Nowy Casnik der vergangenen Woche wurde über die sorbische Sprache und Kultur aus dem Forster Raum berichtet (Artikel vom 4.5.2010). Da bei den Recherchen mehr interessantes Material als erwartet ans Tageslicht kam, setzen wir den Bericht über die sorbischen Wurzeln um Forst fort. Dieser konzentriert sich vorwiegend auf Nossdorf und Schacksdorf. Der diese Gemeinden betreuende Pfarrer Ingolf Kschenka stammt aus Jänschwalde, und hat immer ein offenes Auge und Ohr in seinen Gemeinden für Relikte, die auf die wendische Sprache und Kultur hinweisen.

In der letzten Ausgabe des Casnik wurde berichtet, wie die Schacksdorfer Gemeinde die schlechten sorbischen Predigten ihres Pfarrers nicht ertrug, und lieber die deutschen Predigten über sich ergehen ließ, obwohl sie diese kaum verstand.

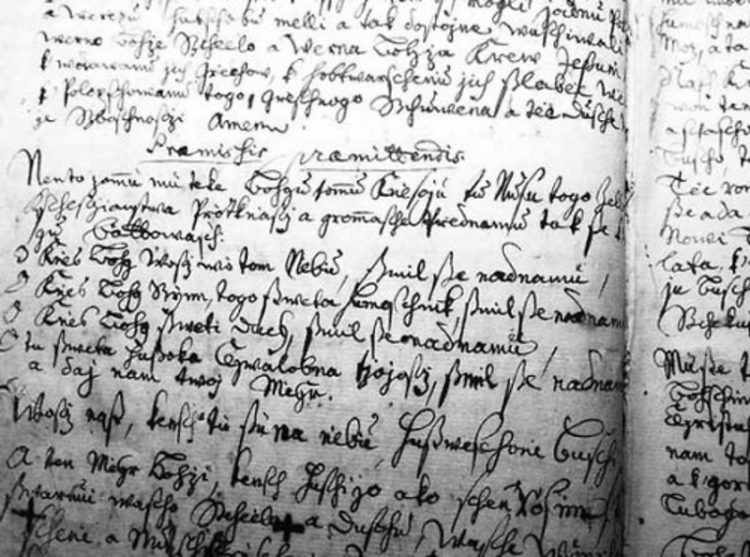

Im Kirchenarchiv Schacksdorf ist aber auch ein Briefwechsel überliefert, in dem die Gemeinde einen Pfarrer ablehnt, der nicht des Sorbischen mächtig war. Dieser Brief (Foto 1) wurde von Angela Hanschke entdeckt, die vor einigen Jahren das Schacksdorfer Kirchenarchiv betreute. Er stammt aus dem 18. Jahrhundert, und belegt, dass eine Kommission einberufen wurde, um den Sachverhalt zu klären und die sorbische Sprachkompetenz des Pfarrers zu beurteilen. Der Kommission gehörte auch Pfarrer Langora an, der als Experte für die wendische Sprache galt. Vermutlich ist dieser identisch mit Pfarrer Martin Langora, der 1717-1727 in Nossdorf tätig war. In Nossdorf wie in Schacksdorf war die sorbische Sprache zu dieser Zeit offensichtlich noch sehr lebendig.

Dass die Tracht noch vor 100 Jahren getragen wurde, belegt ein Foto, das 1900 vor dem Schacksdorfer Pfarrhaus aufgenommen wurde. Neben Pfarrer Carl Stange und seiner Familie ist dort auch die Hausangestellte Frau Krienitz mit ihrer Tochter und Enkelin abgebildet. Frau Krienitz trägt auf dem Foto die sorbische Tracht in der Spremberger Variante, wie sie in Schacksdorf und Umgebung gebräuchlich war.

Dem Nossdorfer Pfarrer Ingolf Kschenka wurde 2003 von Gerda Ernst aus Nossdorf ein Buch übergeben, von dem sie dachte, dass es von einem Polen im Krieg dort hinterlassen wurde. Sie hatte es im Dachgebälk ihres erst kürzlich gekauften Hauses entdeckt. Schnell stellte sich heraus, dass es sich dabei um ein sorbisches Buch handelt. 1842 war die 2. Auflage des Niederlausitzer Wendischen Predigtbuches von Pfarrer Fritze erschienen. Um dieses Buch handelt es sich. Wie es nach Nossdorf gelangte, ob es dort auch gelesen wurde, oder nur ein Mitbringsel bei einem Umzug war, kann heute keiner mehr nachvollziehen. Es belegt jedoch eindeutig den engen Kontakt der Nossdorfer im 19. Jahrhundert mit der sorbischen Sprache und Kultur.

Ostersingen als Tradition der Männer

Der sorbische Volkskundler Dr. Martin Walde berichtete in seiner Dissertation „Sorbische Jahresbräuche in Raum und Zeit“ 1991 von sorbischen Bräuchen in der Niederlausitz. Ihm war aufgefallen, dass das Ostersingen zum Teil von den Frauen, in anderen Orten aber von Männern getragen wird. Er schreibt: „Das Ostersingen hat sich in den Regionen der Niederlausitz und der ehemals preußischen Oberlausitz verschieden entwickelt. So ist das Gebiet des Ostersingens, wo nur Mädchen die Trägerschicht darstellen, fast deckungsgleich mit dem bereits vor 1815 preußischen Kreis Cottbus. Ein weiteres großes Gebiet dieser Form des Ostersingens war die seit 1815 preußische Oberlausitz. Dazwischen befindet sich ein schmaleres Gebiet, die gleichfalls erst 1815 preußisch gewordene Niederlausitzer Heide. In diesem Gebiet waren überwiegend Burschen oder Männer die Trägerschicht des Ostersingens. Noch bis 1970 bzw. 1984/85 gingen um Jerischke (Kr. Forst) bzw. Klein-Kölzig (Kr. Forst) Burschen zum Ostersingen.“

Jerischke und Klein Kölzig gehörten damit zu den Orten der Niederlausitz, in denen am längsten das Ostersingen gepflegt wurde. Dr. Walde kann sich noch daran erinnern, dass die Männer in beiden Orten sehr stolz auf diese Tradition waren. Mit diesem Fakt deckt sich sehr gut die Aussage des Bürgermeisters der Gemeinde Wiesengrund, Egbert Piosik. Er wohnt seit zwei Jahrzehnten in Mattendorf, dem Nachbarort von Klein Kölzig. Dort erlebte er beim gemütlichen Zusammensein der Feuerwehrmänner zu fortgeschrittener Stunde, dass diese plötzlich sorbische Lieder sangen. Ein Fakt, mit dem sicher keiner gerechnet hätte, der aber plausibel erscheint wenn man weiß, dass die Männer in diesen Orten noch bis in die 1980er Jahre zum Ostersingen gingen. Schade, dass diese Besonderheit nie genauer untersucht wurde.

Das zweite Foto von der sommerlichen Arbeitskleidung in Sacro entstand in den 1920er Jahren. Das große weiße abstehende Kopftuch, der so genannte Helgoländer, wurde von den alten Frauen noch nach dem Zweiten Weltkrieg getragen. Daran kann sich Herr Natusch vom Dorfmuseum Sacro persönlich erinnern.

Die Sacroer Tracht gehört zum Senftenberg-Spremberger Trachtengebiet. Diese Tracht zog sich nördlich bis Horno, und zog dann über Weißagk, Klinge, Haasow und Branitz eine Linie südlich von Cottbus über Hänchen und Tornitz bis nach Repten. Das Gebiet südlich dieser Linie gehörte zur Senftenberger-Spremberger Tracht, welches sich bis nach Senftenberg und Spremberg erstreckte.

Charakteristisch für diese Tracht ist im Vergleich zur Tracht um Cottbus unter anderem, dass die Röcke länger sind, und dass die Schürzen nur den vorderen Teil des Rockes bedecken. Oft waren sie auch wesentlich kürzer als der Rock. Allerdings scheint auf diesem Foto die Dame links im Bild, mit dem Helgoländer auf dem Kopf, keine Tracht oder eine Übergangsform zur bürgerlichen Kleidung zu tragen.

Um 1880 wurde die Forster Region von Prof. Ernst Mucke sprachwissenschaftlich und volkskundlich untersucht. Aus seinen umfangreichen Berichten in obersorbischer Sprache sollen ergänzend zu unserer Veröffentlichung der letzten Woche noch einige Fakten zu Weißagk und Mulknitz wiedergegeben werden.

Im Gottesdienst verklang die sorbische Sprache in Mulknitz vor 40 Jahren, in Weißagk mit dem Tode des Pfarrers Böttcher 1865. Böttcher hielt in Weißagk bis 1860 dreimal im Jahr sorbische Gottesdienste, und von 1860 bis 1865 las er die Evangelien und Epistel auf Sorbisch.

In Mulknitz verstehen noch fünf alte Personen Sorbisch. Auf dem Gutshof gibt es zwei Familien, in denen Sorbisch gesprochen wird, insgesamt sind dort 12 Personen der sorbischen Sprache mächtig.

In Weißagk wurde vom überwiegenden Teil der Familien noch Sorbisch gesprochen. Auch die Kinder deutscher Eltern beherrschten in dem Ort die sorbische Sprache. Der Lehrer sprach mit den Kindern nur Deutsch, in der Spinte sangen die Mädchen aber sorbische Lieder. In der Kirche wurden nur deutsche Lieder gesungen, gekleidet waren die Weißagker in der sorbischen Tracht.

Der Artikel erschien in der aktuellen Ausgabe der niedersorbischen Wochenzeitung NOWY CASNIK

Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung NOWY CASNIK

Im Nowy Casnik der vergangenen Woche wurde über die sorbische Sprache und Kultur aus dem Forster Raum berichtet (Artikel vom 4.5.2010). Da bei den Recherchen mehr interessantes Material als erwartet ans Tageslicht kam, setzen wir den Bericht über die sorbischen Wurzeln um Forst fort. Dieser konzentriert sich vorwiegend auf Nossdorf und Schacksdorf. Der diese Gemeinden betreuende Pfarrer Ingolf Kschenka stammt aus Jänschwalde, und hat immer ein offenes Auge und Ohr in seinen Gemeinden für Relikte, die auf die wendische Sprache und Kultur hinweisen.

In der letzten Ausgabe des Casnik wurde berichtet, wie die Schacksdorfer Gemeinde die schlechten sorbischen Predigten ihres Pfarrers nicht ertrug, und lieber die deutschen Predigten über sich ergehen ließ, obwohl sie diese kaum verstand.

Im Kirchenarchiv Schacksdorf ist aber auch ein Briefwechsel überliefert, in dem die Gemeinde einen Pfarrer ablehnt, der nicht des Sorbischen mächtig war. Dieser Brief (Foto 1) wurde von Angela Hanschke entdeckt, die vor einigen Jahren das Schacksdorfer Kirchenarchiv betreute. Er stammt aus dem 18. Jahrhundert, und belegt, dass eine Kommission einberufen wurde, um den Sachverhalt zu klären und die sorbische Sprachkompetenz des Pfarrers zu beurteilen. Der Kommission gehörte auch Pfarrer Langora an, der als Experte für die wendische Sprache galt. Vermutlich ist dieser identisch mit Pfarrer Martin Langora, der 1717-1727 in Nossdorf tätig war. In Nossdorf wie in Schacksdorf war die sorbische Sprache zu dieser Zeit offensichtlich noch sehr lebendig.

Dass die Tracht noch vor 100 Jahren getragen wurde, belegt ein Foto, das 1900 vor dem Schacksdorfer Pfarrhaus aufgenommen wurde. Neben Pfarrer Carl Stange und seiner Familie ist dort auch die Hausangestellte Frau Krienitz mit ihrer Tochter und Enkelin abgebildet. Frau Krienitz trägt auf dem Foto die sorbische Tracht in der Spremberger Variante, wie sie in Schacksdorf und Umgebung gebräuchlich war.

Dem Nossdorfer Pfarrer Ingolf Kschenka wurde 2003 von Gerda Ernst aus Nossdorf ein Buch übergeben, von dem sie dachte, dass es von einem Polen im Krieg dort hinterlassen wurde. Sie hatte es im Dachgebälk ihres erst kürzlich gekauften Hauses entdeckt. Schnell stellte sich heraus, dass es sich dabei um ein sorbisches Buch handelt. 1842 war die 2. Auflage des Niederlausitzer Wendischen Predigtbuches von Pfarrer Fritze erschienen. Um dieses Buch handelt es sich. Wie es nach Nossdorf gelangte, ob es dort auch gelesen wurde, oder nur ein Mitbringsel bei einem Umzug war, kann heute keiner mehr nachvollziehen. Es belegt jedoch eindeutig den engen Kontakt der Nossdorfer im 19. Jahrhundert mit der sorbischen Sprache und Kultur.

Ostersingen als Tradition der Männer

Der sorbische Volkskundler Dr. Martin Walde berichtete in seiner Dissertation „Sorbische Jahresbräuche in Raum und Zeit“ 1991 von sorbischen Bräuchen in der Niederlausitz. Ihm war aufgefallen, dass das Ostersingen zum Teil von den Frauen, in anderen Orten aber von Männern getragen wird. Er schreibt: „Das Ostersingen hat sich in den Regionen der Niederlausitz und der ehemals preußischen Oberlausitz verschieden entwickelt. So ist das Gebiet des Ostersingens, wo nur Mädchen die Trägerschicht darstellen, fast deckungsgleich mit dem bereits vor 1815 preußischen Kreis Cottbus. Ein weiteres großes Gebiet dieser Form des Ostersingens war die seit 1815 preußische Oberlausitz. Dazwischen befindet sich ein schmaleres Gebiet, die gleichfalls erst 1815 preußisch gewordene Niederlausitzer Heide. In diesem Gebiet waren überwiegend Burschen oder Männer die Trägerschicht des Ostersingens. Noch bis 1970 bzw. 1984/85 gingen um Jerischke (Kr. Forst) bzw. Klein-Kölzig (Kr. Forst) Burschen zum Ostersingen.“

Jerischke und Klein Kölzig gehörten damit zu den Orten der Niederlausitz, in denen am längsten das Ostersingen gepflegt wurde. Dr. Walde kann sich noch daran erinnern, dass die Männer in beiden Orten sehr stolz auf diese Tradition waren. Mit diesem Fakt deckt sich sehr gut die Aussage des Bürgermeisters der Gemeinde Wiesengrund, Egbert Piosik. Er wohnt seit zwei Jahrzehnten in Mattendorf, dem Nachbarort von Klein Kölzig. Dort erlebte er beim gemütlichen Zusammensein der Feuerwehrmänner zu fortgeschrittener Stunde, dass diese plötzlich sorbische Lieder sangen. Ein Fakt, mit dem sicher keiner gerechnet hätte, der aber plausibel erscheint wenn man weiß, dass die Männer in diesen Orten noch bis in die 1980er Jahre zum Ostersingen gingen. Schade, dass diese Besonderheit nie genauer untersucht wurde.

Das zweite Foto von der sommerlichen Arbeitskleidung in Sacro entstand in den 1920er Jahren. Das große weiße abstehende Kopftuch, der so genannte Helgoländer, wurde von den alten Frauen noch nach dem Zweiten Weltkrieg getragen. Daran kann sich Herr Natusch vom Dorfmuseum Sacro persönlich erinnern.

Die Sacroer Tracht gehört zum Senftenberg-Spremberger Trachtengebiet. Diese Tracht zog sich nördlich bis Horno, und zog dann über Weißagk, Klinge, Haasow und Branitz eine Linie südlich von Cottbus über Hänchen und Tornitz bis nach Repten. Das Gebiet südlich dieser Linie gehörte zur Senftenberger-Spremberger Tracht, welches sich bis nach Senftenberg und Spremberg erstreckte.

Charakteristisch für diese Tracht ist im Vergleich zur Tracht um Cottbus unter anderem, dass die Röcke länger sind, und dass die Schürzen nur den vorderen Teil des Rockes bedecken. Oft waren sie auch wesentlich kürzer als der Rock. Allerdings scheint auf diesem Foto die Dame links im Bild, mit dem Helgoländer auf dem Kopf, keine Tracht oder eine Übergangsform zur bürgerlichen Kleidung zu tragen.

Um 1880 wurde die Forster Region von Prof. Ernst Mucke sprachwissenschaftlich und volkskundlich untersucht. Aus seinen umfangreichen Berichten in obersorbischer Sprache sollen ergänzend zu unserer Veröffentlichung der letzten Woche noch einige Fakten zu Weißagk und Mulknitz wiedergegeben werden.

Im Gottesdienst verklang die sorbische Sprache in Mulknitz vor 40 Jahren, in Weißagk mit dem Tode des Pfarrers Böttcher 1865. Böttcher hielt in Weißagk bis 1860 dreimal im Jahr sorbische Gottesdienste, und von 1860 bis 1865 las er die Evangelien und Epistel auf Sorbisch.

In Mulknitz verstehen noch fünf alte Personen Sorbisch. Auf dem Gutshof gibt es zwei Familien, in denen Sorbisch gesprochen wird, insgesamt sind dort 12 Personen der sorbischen Sprache mächtig.

In Weißagk wurde vom überwiegenden Teil der Familien noch Sorbisch gesprochen. Auch die Kinder deutscher Eltern beherrschten in dem Ort die sorbische Sprache. Der Lehrer sprach mit den Kindern nur Deutsch, in der Spinte sangen die Mädchen aber sorbische Lieder. In der Kirche wurden nur deutsche Lieder gesungen, gekleidet waren die Weißagker in der sorbischen Tracht.

Der Artikel erschien in der aktuellen Ausgabe der niedersorbischen Wochenzeitung NOWY CASNIK

Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung NOWY CASNIK

Im Nowy Casnik der vergangenen Woche wurde über die sorbische Sprache und Kultur aus dem Forster Raum berichtet (Artikel vom 4.5.2010). Da bei den Recherchen mehr interessantes Material als erwartet ans Tageslicht kam, setzen wir den Bericht über die sorbischen Wurzeln um Forst fort. Dieser konzentriert sich vorwiegend auf Nossdorf und Schacksdorf. Der diese Gemeinden betreuende Pfarrer Ingolf Kschenka stammt aus Jänschwalde, und hat immer ein offenes Auge und Ohr in seinen Gemeinden für Relikte, die auf die wendische Sprache und Kultur hinweisen.

In der letzten Ausgabe des Casnik wurde berichtet, wie die Schacksdorfer Gemeinde die schlechten sorbischen Predigten ihres Pfarrers nicht ertrug, und lieber die deutschen Predigten über sich ergehen ließ, obwohl sie diese kaum verstand.

Im Kirchenarchiv Schacksdorf ist aber auch ein Briefwechsel überliefert, in dem die Gemeinde einen Pfarrer ablehnt, der nicht des Sorbischen mächtig war. Dieser Brief (Foto 1) wurde von Angela Hanschke entdeckt, die vor einigen Jahren das Schacksdorfer Kirchenarchiv betreute. Er stammt aus dem 18. Jahrhundert, und belegt, dass eine Kommission einberufen wurde, um den Sachverhalt zu klären und die sorbische Sprachkompetenz des Pfarrers zu beurteilen. Der Kommission gehörte auch Pfarrer Langora an, der als Experte für die wendische Sprache galt. Vermutlich ist dieser identisch mit Pfarrer Martin Langora, der 1717-1727 in Nossdorf tätig war. In Nossdorf wie in Schacksdorf war die sorbische Sprache zu dieser Zeit offensichtlich noch sehr lebendig.

Dass die Tracht noch vor 100 Jahren getragen wurde, belegt ein Foto, das 1900 vor dem Schacksdorfer Pfarrhaus aufgenommen wurde. Neben Pfarrer Carl Stange und seiner Familie ist dort auch die Hausangestellte Frau Krienitz mit ihrer Tochter und Enkelin abgebildet. Frau Krienitz trägt auf dem Foto die sorbische Tracht in der Spremberger Variante, wie sie in Schacksdorf und Umgebung gebräuchlich war.

Dem Nossdorfer Pfarrer Ingolf Kschenka wurde 2003 von Gerda Ernst aus Nossdorf ein Buch übergeben, von dem sie dachte, dass es von einem Polen im Krieg dort hinterlassen wurde. Sie hatte es im Dachgebälk ihres erst kürzlich gekauften Hauses entdeckt. Schnell stellte sich heraus, dass es sich dabei um ein sorbisches Buch handelt. 1842 war die 2. Auflage des Niederlausitzer Wendischen Predigtbuches von Pfarrer Fritze erschienen. Um dieses Buch handelt es sich. Wie es nach Nossdorf gelangte, ob es dort auch gelesen wurde, oder nur ein Mitbringsel bei einem Umzug war, kann heute keiner mehr nachvollziehen. Es belegt jedoch eindeutig den engen Kontakt der Nossdorfer im 19. Jahrhundert mit der sorbischen Sprache und Kultur.

Ostersingen als Tradition der Männer

Der sorbische Volkskundler Dr. Martin Walde berichtete in seiner Dissertation „Sorbische Jahresbräuche in Raum und Zeit“ 1991 von sorbischen Bräuchen in der Niederlausitz. Ihm war aufgefallen, dass das Ostersingen zum Teil von den Frauen, in anderen Orten aber von Männern getragen wird. Er schreibt: „Das Ostersingen hat sich in den Regionen der Niederlausitz und der ehemals preußischen Oberlausitz verschieden entwickelt. So ist das Gebiet des Ostersingens, wo nur Mädchen die Trägerschicht darstellen, fast deckungsgleich mit dem bereits vor 1815 preußischen Kreis Cottbus. Ein weiteres großes Gebiet dieser Form des Ostersingens war die seit 1815 preußische Oberlausitz. Dazwischen befindet sich ein schmaleres Gebiet, die gleichfalls erst 1815 preußisch gewordene Niederlausitzer Heide. In diesem Gebiet waren überwiegend Burschen oder Männer die Trägerschicht des Ostersingens. Noch bis 1970 bzw. 1984/85 gingen um Jerischke (Kr. Forst) bzw. Klein-Kölzig (Kr. Forst) Burschen zum Ostersingen.“

Jerischke und Klein Kölzig gehörten damit zu den Orten der Niederlausitz, in denen am längsten das Ostersingen gepflegt wurde. Dr. Walde kann sich noch daran erinnern, dass die Männer in beiden Orten sehr stolz auf diese Tradition waren. Mit diesem Fakt deckt sich sehr gut die Aussage des Bürgermeisters der Gemeinde Wiesengrund, Egbert Piosik. Er wohnt seit zwei Jahrzehnten in Mattendorf, dem Nachbarort von Klein Kölzig. Dort erlebte er beim gemütlichen Zusammensein der Feuerwehrmänner zu fortgeschrittener Stunde, dass diese plötzlich sorbische Lieder sangen. Ein Fakt, mit dem sicher keiner gerechnet hätte, der aber plausibel erscheint wenn man weiß, dass die Männer in diesen Orten noch bis in die 1980er Jahre zum Ostersingen gingen. Schade, dass diese Besonderheit nie genauer untersucht wurde.

Das zweite Foto von der sommerlichen Arbeitskleidung in Sacro entstand in den 1920er Jahren. Das große weiße abstehende Kopftuch, der so genannte Helgoländer, wurde von den alten Frauen noch nach dem Zweiten Weltkrieg getragen. Daran kann sich Herr Natusch vom Dorfmuseum Sacro persönlich erinnern.

Die Sacroer Tracht gehört zum Senftenberg-Spremberger Trachtengebiet. Diese Tracht zog sich nördlich bis Horno, und zog dann über Weißagk, Klinge, Haasow und Branitz eine Linie südlich von Cottbus über Hänchen und Tornitz bis nach Repten. Das Gebiet südlich dieser Linie gehörte zur Senftenberger-Spremberger Tracht, welches sich bis nach Senftenberg und Spremberg erstreckte.

Charakteristisch für diese Tracht ist im Vergleich zur Tracht um Cottbus unter anderem, dass die Röcke länger sind, und dass die Schürzen nur den vorderen Teil des Rockes bedecken. Oft waren sie auch wesentlich kürzer als der Rock. Allerdings scheint auf diesem Foto die Dame links im Bild, mit dem Helgoländer auf dem Kopf, keine Tracht oder eine Übergangsform zur bürgerlichen Kleidung zu tragen.

Um 1880 wurde die Forster Region von Prof. Ernst Mucke sprachwissenschaftlich und volkskundlich untersucht. Aus seinen umfangreichen Berichten in obersorbischer Sprache sollen ergänzend zu unserer Veröffentlichung der letzten Woche noch einige Fakten zu Weißagk und Mulknitz wiedergegeben werden.

Im Gottesdienst verklang die sorbische Sprache in Mulknitz vor 40 Jahren, in Weißagk mit dem Tode des Pfarrers Böttcher 1865. Böttcher hielt in Weißagk bis 1860 dreimal im Jahr sorbische Gottesdienste, und von 1860 bis 1865 las er die Evangelien und Epistel auf Sorbisch.

In Mulknitz verstehen noch fünf alte Personen Sorbisch. Auf dem Gutshof gibt es zwei Familien, in denen Sorbisch gesprochen wird, insgesamt sind dort 12 Personen der sorbischen Sprache mächtig.

In Weißagk wurde vom überwiegenden Teil der Familien noch Sorbisch gesprochen. Auch die Kinder deutscher Eltern beherrschten in dem Ort die sorbische Sprache. Der Lehrer sprach mit den Kindern nur Deutsch, in der Spinte sangen die Mädchen aber sorbische Lieder. In der Kirche wurden nur deutsche Lieder gesungen, gekleidet waren die Weißagker in der sorbischen Tracht.

Der Artikel erschien in der aktuellen Ausgabe der niedersorbischen Wochenzeitung NOWY CASNIK

Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung NOWY CASNIK

Im Nowy Casnik der vergangenen Woche wurde über die sorbische Sprache und Kultur aus dem Forster Raum berichtet (Artikel vom 4.5.2010). Da bei den Recherchen mehr interessantes Material als erwartet ans Tageslicht kam, setzen wir den Bericht über die sorbischen Wurzeln um Forst fort. Dieser konzentriert sich vorwiegend auf Nossdorf und Schacksdorf. Der diese Gemeinden betreuende Pfarrer Ingolf Kschenka stammt aus Jänschwalde, und hat immer ein offenes Auge und Ohr in seinen Gemeinden für Relikte, die auf die wendische Sprache und Kultur hinweisen.

In der letzten Ausgabe des Casnik wurde berichtet, wie die Schacksdorfer Gemeinde die schlechten sorbischen Predigten ihres Pfarrers nicht ertrug, und lieber die deutschen Predigten über sich ergehen ließ, obwohl sie diese kaum verstand.

Im Kirchenarchiv Schacksdorf ist aber auch ein Briefwechsel überliefert, in dem die Gemeinde einen Pfarrer ablehnt, der nicht des Sorbischen mächtig war. Dieser Brief (Foto 1) wurde von Angela Hanschke entdeckt, die vor einigen Jahren das Schacksdorfer Kirchenarchiv betreute. Er stammt aus dem 18. Jahrhundert, und belegt, dass eine Kommission einberufen wurde, um den Sachverhalt zu klären und die sorbische Sprachkompetenz des Pfarrers zu beurteilen. Der Kommission gehörte auch Pfarrer Langora an, der als Experte für die wendische Sprache galt. Vermutlich ist dieser identisch mit Pfarrer Martin Langora, der 1717-1727 in Nossdorf tätig war. In Nossdorf wie in Schacksdorf war die sorbische Sprache zu dieser Zeit offensichtlich noch sehr lebendig.

Dass die Tracht noch vor 100 Jahren getragen wurde, belegt ein Foto, das 1900 vor dem Schacksdorfer Pfarrhaus aufgenommen wurde. Neben Pfarrer Carl Stange und seiner Familie ist dort auch die Hausangestellte Frau Krienitz mit ihrer Tochter und Enkelin abgebildet. Frau Krienitz trägt auf dem Foto die sorbische Tracht in der Spremberger Variante, wie sie in Schacksdorf und Umgebung gebräuchlich war.

Dem Nossdorfer Pfarrer Ingolf Kschenka wurde 2003 von Gerda Ernst aus Nossdorf ein Buch übergeben, von dem sie dachte, dass es von einem Polen im Krieg dort hinterlassen wurde. Sie hatte es im Dachgebälk ihres erst kürzlich gekauften Hauses entdeckt. Schnell stellte sich heraus, dass es sich dabei um ein sorbisches Buch handelt. 1842 war die 2. Auflage des Niederlausitzer Wendischen Predigtbuches von Pfarrer Fritze erschienen. Um dieses Buch handelt es sich. Wie es nach Nossdorf gelangte, ob es dort auch gelesen wurde, oder nur ein Mitbringsel bei einem Umzug war, kann heute keiner mehr nachvollziehen. Es belegt jedoch eindeutig den engen Kontakt der Nossdorfer im 19. Jahrhundert mit der sorbischen Sprache und Kultur.

Ostersingen als Tradition der Männer

Der sorbische Volkskundler Dr. Martin Walde berichtete in seiner Dissertation „Sorbische Jahresbräuche in Raum und Zeit“ 1991 von sorbischen Bräuchen in der Niederlausitz. Ihm war aufgefallen, dass das Ostersingen zum Teil von den Frauen, in anderen Orten aber von Männern getragen wird. Er schreibt: „Das Ostersingen hat sich in den Regionen der Niederlausitz und der ehemals preußischen Oberlausitz verschieden entwickelt. So ist das Gebiet des Ostersingens, wo nur Mädchen die Trägerschicht darstellen, fast deckungsgleich mit dem bereits vor 1815 preußischen Kreis Cottbus. Ein weiteres großes Gebiet dieser Form des Ostersingens war die seit 1815 preußische Oberlausitz. Dazwischen befindet sich ein schmaleres Gebiet, die gleichfalls erst 1815 preußisch gewordene Niederlausitzer Heide. In diesem Gebiet waren überwiegend Burschen oder Männer die Trägerschicht des Ostersingens. Noch bis 1970 bzw. 1984/85 gingen um Jerischke (Kr. Forst) bzw. Klein-Kölzig (Kr. Forst) Burschen zum Ostersingen.“

Jerischke und Klein Kölzig gehörten damit zu den Orten der Niederlausitz, in denen am längsten das Ostersingen gepflegt wurde. Dr. Walde kann sich noch daran erinnern, dass die Männer in beiden Orten sehr stolz auf diese Tradition waren. Mit diesem Fakt deckt sich sehr gut die Aussage des Bürgermeisters der Gemeinde Wiesengrund, Egbert Piosik. Er wohnt seit zwei Jahrzehnten in Mattendorf, dem Nachbarort von Klein Kölzig. Dort erlebte er beim gemütlichen Zusammensein der Feuerwehrmänner zu fortgeschrittener Stunde, dass diese plötzlich sorbische Lieder sangen. Ein Fakt, mit dem sicher keiner gerechnet hätte, der aber plausibel erscheint wenn man weiß, dass die Männer in diesen Orten noch bis in die 1980er Jahre zum Ostersingen gingen. Schade, dass diese Besonderheit nie genauer untersucht wurde.

Das zweite Foto von der sommerlichen Arbeitskleidung in Sacro entstand in den 1920er Jahren. Das große weiße abstehende Kopftuch, der so genannte Helgoländer, wurde von den alten Frauen noch nach dem Zweiten Weltkrieg getragen. Daran kann sich Herr Natusch vom Dorfmuseum Sacro persönlich erinnern.

Die Sacroer Tracht gehört zum Senftenberg-Spremberger Trachtengebiet. Diese Tracht zog sich nördlich bis Horno, und zog dann über Weißagk, Klinge, Haasow und Branitz eine Linie südlich von Cottbus über Hänchen und Tornitz bis nach Repten. Das Gebiet südlich dieser Linie gehörte zur Senftenberger-Spremberger Tracht, welches sich bis nach Senftenberg und Spremberg erstreckte.

Charakteristisch für diese Tracht ist im Vergleich zur Tracht um Cottbus unter anderem, dass die Röcke länger sind, und dass die Schürzen nur den vorderen Teil des Rockes bedecken. Oft waren sie auch wesentlich kürzer als der Rock. Allerdings scheint auf diesem Foto die Dame links im Bild, mit dem Helgoländer auf dem Kopf, keine Tracht oder eine Übergangsform zur bürgerlichen Kleidung zu tragen.

Um 1880 wurde die Forster Region von Prof. Ernst Mucke sprachwissenschaftlich und volkskundlich untersucht. Aus seinen umfangreichen Berichten in obersorbischer Sprache sollen ergänzend zu unserer Veröffentlichung der letzten Woche noch einige Fakten zu Weißagk und Mulknitz wiedergegeben werden.

Im Gottesdienst verklang die sorbische Sprache in Mulknitz vor 40 Jahren, in Weißagk mit dem Tode des Pfarrers Böttcher 1865. Böttcher hielt in Weißagk bis 1860 dreimal im Jahr sorbische Gottesdienste, und von 1860 bis 1865 las er die Evangelien und Epistel auf Sorbisch.

In Mulknitz verstehen noch fünf alte Personen Sorbisch. Auf dem Gutshof gibt es zwei Familien, in denen Sorbisch gesprochen wird, insgesamt sind dort 12 Personen der sorbischen Sprache mächtig.

In Weißagk wurde vom überwiegenden Teil der Familien noch Sorbisch gesprochen. Auch die Kinder deutscher Eltern beherrschten in dem Ort die sorbische Sprache. Der Lehrer sprach mit den Kindern nur Deutsch, in der Spinte sangen die Mädchen aber sorbische Lieder. In der Kirche wurden nur deutsche Lieder gesungen, gekleidet waren die Weißagker in der sorbischen Tracht.

Der Artikel erschien in der aktuellen Ausgabe der niedersorbischen Wochenzeitung NOWY CASNIK

Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung NOWY CASNIK