NC: Ihr Werk über das Leben des Halbbauern Hanso Nepila aus Rohne liegt vor. Dem Leser fällt als erstes der ungewöhnliche Umfang des Buches auf. Was enthält es eigentlich und wie viele Jahre haben Sie für die Forschung investiert?

Peter Milan Jahn: Es handelt sich um eine mikrohistorische Studie zum Leben eines wendischen Bauern in der Lausitzer Heide der Frühen Neuzeit. Dies ist wohl die erste wissenschaftliche Biographie eines Bauern überhaupt. Zugleich ist es eine Studie über das Leben der bäuerlichen Bevölkerung in der früheren Standesherrschaft Muskau. Seit den ersten Recherchen sind über 15 Jahre vergangen, davon arbeitete ich sieben bis acht Jahre an dem Thema.

Zu den vielen Überraschungen gehört der Nachweis, dass zu Nepilas Vorfahren der erste evangelische Pfarrer in Schleife Anton Fuchs gehörte…

Nepilas Mutter war eine geborene Slabke, eine Schäferstochter. Die Slabkes erscheinen in Rohne in den ersten Aufbruchsjahren nach dem Dreißigjährigen Krieg. Ich habe herausgefunden, dass vor dem Krieg, unweit von Rohne, ein Teichwärter am Schleifer Teich in der Trebendorfer Gemarkung Slabina hieß – der damals einzige Name in dieser Umgebung, der – wie Slabke – auf der Namensform Słaby beruht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Slabkes aus Rohne von dort abstammen. In dem Buch nenne ich noch weitere Fakten, die diese Hypothese stützen. Slabina war der wendische Zuname bzw. Hofname, sein Träger wird in einem Kirchenregister gleichzeitig nach patrilinearer Abstammung als Fuchs, später auf Wendisch Lischka geführt, ein sicheres Indiz dafür, dass es sich um den Nachfahr des Pfarrers Fuchs handelt.

Pfarrer, Teichwärter, Kretschmer und Schäfer gehörten zu den herrschaftlichen Bediensteten. Sie heirateten untereinander und standen einander als Paten zur Verfügung. Aus ihrem Kreise rekrutierten sich bereits im 16. Jahrhundert die Schüler der Kirchenschulen, wo sie im Lesen und Rechnen unterrichtet wurden. Das sind Fähigkeiten, die in diesem nichtbäuerlichen, häufig deutschen Milieu notwendig waren. Der ethnische Unterschied zu den wendischen Bauern verlor sich allerdings schnell, im Falle von Fuchs bereits nach zwei Generationen. Es ist belegt, dass sein Enkel nur noch Wendisch sprach. Die geistige Energie und speziell sein unbedingtes Schreibbedürfnis, das Nepila entwickelte, hat in dieser mütterlichen Abstammungslinie ihren Ursprung.

Ist dies die Erklärung, warum Nepila zum schreibenden Bauern wurde?

Es ist nur einer der Umstände, die seine Entwicklung vorbestimmten. Die zweite glückliche Fügung bestand darin, dass Nepila als Kind zwei Winter lang eine gute Schule besuchen durfte, wo er fließend lesen lernen konnte. Darüber hinaus lernte er etwa zehn Wochen in Schreibbuchstaben zu schreiben, was damals nicht selbstverständlich und noch eine große Ausnahme war. Dies war die Anfangszeit des Volksschulwesens in der Muskauer Standesherrschaft, das später noch einmal einen Niedergang erfuhr. Auf dieser Basis aber konnte Nepila als Erwachsener seine Schreibkenntnisse selbstständig erweitern. Der dritte und unmittelbare Umstand war der Pietismus, der über Herrnhut und Kleinwelka in die Lausitzer Heide getragen wurde. Nepila ging zu seinem Schwiegersohn nach Mühlrose, um an ihren Versammlungen teilzunehmen. Die religiösen Traktate und der Lebenslauf voller Schuldbekenntnise und Reue sind geradewegs typisch für die Prediger der pietistischen Bewegung. Dies war das Milieu, wo Nepilas Schreib- und Redekunst angemessen gewürdigt wurde.

Wenn man Nepilas Lebenslauf liest, staunt man über die Schärfe des Konflikts, in den er verwickelt ist. Die Herzlosigkeit, mit der er von seinen Nächsten behandelt wurde, macht betroffen. Sie beleuchten die Hintergründe des Streits und scheinen dabei Verständnis für die Familie zu haben. Wo hat Nepila Fehler gemacht?

Als Ethnologen und Historiker liegen mir moralische und ästhetische Urteile fern. Es ging mir darum, die kulturellen Hintergründe und Zwänge herauszuarbeiten, die Menschen zu der einen oder anderen Verhaltensweise bewegen. Außerdem habe ich darauf hingewiesen, warum sich Nepila in einem permanenten Rechtfertigungszwang befand, ohne mich seiner moralischen Argumentation zu unterwerfen. Diese Arbeit hat sich insofern gelohnt, als dass Nepila im Sinne des Schreibens und der Individualisierung auf dem Lande als ein „Kulturrevolutionär“ bezeichnet werden darf. Außerdem gewährt er einen überaus lebendigen Einblick in den bäuerlichen Alltag seiner Zeit, der seinesgleichen sucht. Hanso Nepila war für die damalige Zeit ausgesprochen emanzipiert und durch seine Schreibbefähigung sehr selbstbewusst. Damals war es durchaus üblich, dass die Bauern, falls sie die Übergabe des Hofes an die nächste Generation noch erlebten, sich dem sozialen Abstieg fügten und in ihrem letzten Lebensabschnitt dem guten Willen ihrer Erben überlassen blieben. Nepila dagegen wollte ein selbstbestimmtes Leben führen, versuchte vorzuschreiben, was er als Altenteiler zu bekommen habe. Er hatte noch Bedürfnisse, hatte mehr im Sinn als nur nacktes Überleben. Er wollte noch kommunizieren, herumgehen, sich angemessen kleiden. Seine höhere geistige Entwicklung und die Lust am Schreiben kosteten viel Geld, denn das Papier war nicht billig. Ein normaler Altenteiler würde es damals nicht bekommen. Dabei spielte der sozialpsychologische Aspekt eine wesentliche Rolle: Das Schreiben war zu damaliger Zeit für einen Bauern bei seiner Arbeit auf dem Acker nutzlos und nur der Gutsherrschaft und ihren Beamten vorbehalten. Nepila provozierte also die Umwelt mit dieser herrschaftlichen Geste. Die Schwiegertochter – wie die meisten Dorfbewohner konnte sie kein Wort schreiben – spottete oft, er solle sich als Schreiber „auf dem Schloss“ anstellen lassen. Seine Kammer bezeichnete sie verachtend als „Kanzlei“ oder „Schreibstube“.

Nepila aber begründete seine Ansprüche unter anderem damit, dass er dem Sohn eine gut funktionierende Wirtschaft überlassen hatte, die er selbst durch schwerste Arbeit aus dem totalen Ruin zu einer neuen Blüte führte. „Die Wirtschaft kann es tragen“, behauptete er beharrlich…

Aus seiner Sicht waren die Ansprüche berechtigt, weil er sehr fleißig war. Den größten Teil seines Lebens stellte er schließlich unter den Blickwinkel der „großen Arbeit“ („wjelike dźěło“), die er früher geleistet habe und für die man ihm dankbar sein könnte. Die junge Familie hatte jedoch viele Kinder, es war insgesamt eine absolute Mangelwirtschaft. Nepila wurde also von seinen Nächsten in wirtschaftlicher Hinsicht zwangsläufig als Konkurrent angesehen, seine Selbstbehauptung erschien ihnen als Provokation. Außerdem blendete Nepila offensichtlich aus, dass im Vergleich zu früheren Zeiten die Situation der Heidebauern sich inzwischen deutlich verschlechtert hatte. Die Gutsherrschaft war zunehmend bemüht, die Heide kommerziell zu nutzen und die Bauern aus ihr zu verdrängen. Die Waldhutung, ein altes Gewohnheitsrecht und über Jahrhunderte ein ökonomisches Standbein der Heidebauern, war weggefallen, genauso wie die freie Nutzung der Streu, die zum Düngen notwendig war. Die rasante demographische Entwicklung tat das übrige.

Die wirtschaftliche Konkurrenzsituation war zudem überschattet von einer sexuell gefärbten Affäre mit seiner Schwiegertochter. Nepila hätte sie gern in allen Details als seine „Hausfrau“ behandelt, auch nach der Hofübergabe an seinen Sohn. Genug Stoff für unendliche, nahezu klassische Konflikte.

Die Schwiegertochter Magdalena spielt in dem Konflikt eine zentrale Rolle. Sie tut ihm am meisten Unrecht, schimpft, intrigiert, wendet sogar körperliche Gewalt an. Dies war aber nicht immer so gewesen. Nepila und sie erlebten eine Zeit, wo sie „gut zueinander waren“. Für Sie ist die Sache eindeutig. Sie schreiben von einer „heftigen sexuellen Beziehung“, von „übereinander herfallen“ usw. Aber Nepila dankt Gott, dass er ihn vor der Schande bewahrt habe. Haben sie also Sex miteinander gehabt oder nicht?

In dem Abschnitt, wo die Schwiegertochter ihn vor dem Dorfgericht beschuldigt, mit ihr die Ehe brechen gewollt zu haben, weist er zunächst die Schuld von sich und gibt erst nach und nach preis, was zwischen ihnen ablief. Er leugnet dabei und verdrängt, deutet seine Absichten um. Die angeblich unschuldigen Annäherungsversuche sollten nur der Verbesserung des familiären Klimas dienen. Die dargestellten Fakten aber sprechen eine andere Sprache. Das Hinlangen auf die nackte Haut, unter die Achselhöhlen, in den Hals, das Anfassen auf die Kleidung und durch die Kleidung – das sind typische sexuelle Ersatzhandlungen, die in jedem Sexualhandbuch nachzulesen sind. Nepila war trainiert und erfahren in solchen Sachen, da er bereits bei der Frohnarbeit einen solchen Umgang mit den Mägden gepflegt hatte – wie er selbst berichtet. Es war viel möglich, „solange die Posse nicht zu weit ging“ und die Magd nicht zu Schaden kam, d. h. nicht schwanger wurde.

Körperliche Nähe an sich wurde offensichtlich auch unter Erwachsenen ästhetisch und emotional anders bewertet, als wir strengen Individualisten es gewohnt sind. Das änderte freilich nichts daran, dass Nepilas Umgang mit der Schwiegertochter moralisch anfechtbar war und eine Gratwanderung darstellte. Es war also eine sexuelle Beziehung, auch wenn sie möglicherweise nicht bis zum Äußersten gingen, wenn man Nepilas Überlieferung Glauben schenken will.

Dabei ist es erstaunlich, wie fit und lebenshungrig er auch noch mit 60 Jahren war! Für die Forschung ein Glücksfall: Er ist einer der ganz wenigen Bauern in Europa, der uns in einem schriftlichen Nachlass Einblick in sexuelle Gewohnheiten und Verhaltensweisen der bäuerlichen Bevölkerung in der Frühen Neuzeit gewährt. Eine überaus wertvolle Quelle zur demografischen Forschung.

Hat Nepila seine Schwiegertochter bedrängt? Diese Frage drängt sich auf, wenn man bedenkt, wie viel Groll sie später auf ihn hat…

Zwischen ihnen handelte es sich nicht um ein Opfer-Täter-Verhältnis. Die Schwiegertochter war sehr berechnend. Sie setzte ihre Mittel bewusst ein, um mehr Macht im Haushalt zu erlangen und sich Vorteile zu verschaffen, zu einer Zeit, wo Nepila noch Haus- und Hofherr war. Sie lässt sich seine Annäherungsversuche offensichtlich gerne gefallen und erwidert sie, um ihn später besser „in der Hand“ zu haben und erpressbar zu machen. Nepila bemerkt bald, dass sie die Vertrautheit zwischen ihnen schamlos ausnutzt. Sie besitzt die Dreistheit, um seine Butter zu entwenden und sie heimlich auf dem Markt zu verkaufen. Er fühlt sich hintergangen und geht bald auf Distanz. Die Rechnung kommt prompt: langes, ein halbes Jahr andauerndes Schweigen und Gram, der sich erst auflöst, als er ihr vor der Kirmess einen Taler für die Schuhe schenkt. Dann geht die Affäre weiter. Also eher eine Form der moralischen Ökonomie als des Katechismus.

Bei Ihrer Recherche stießen Sie auf Sagen, die in Ihrem Buch eine Erklärung in historischen Tatsachen finden. Der Wodernix vom Schleifer Teich soll eine Reminiszenz an den Teichwärter gewesen sein…

Ja, seine Aufgabe bestand darin, die Fischdiebe von den Teichen fernzuhalten. Der Sage nach sollen Grabsen (Grafen) mit ihm eng befreundet gewesen sein und ihn am Teich besucht haben, auch nachts. Es ist mit Sicherheit belegt, dass die Herrschaften aus Muskau in der abgelegenen Teichwärterhütte oft zu Gast waren und ausgiebig feierten. In dem Buch sind noch mehr Beispiele angegeben, wo Mythologie und historische Überlieferung sich ergänzen und gegenseitig erklären. Überhaupt lässt sich feststellen, dass der Kontakt mit der Herrschaft vom Volk stark mythologisiert wurde. Das Volk hat auf diese Weise einen Weg gefunden, in der Sphäre der Mythologie eine Gegengewalt zu der realen Gewalt der feudalen Herrschaft aufzubauen.

Sie haben in Ihrem Buch unzählige Fakten zur Geschichte der Standesherrschaft Muskau zusammengetragen. Sind Sie der Meinung, dass Regionalgeschichte in den Schulunterricht gehört?

Es wäre wünschenswert, dass Regional- und Sozialgeschichte in der Schule noch stärker thematisiert würde. Wir leben heutzutage in einer Industriegesellschaft und haben oft vergessen, was das eigentlich bedeutet, wir haben den Bezug zu dem Alltag früherer Zeiten und jede Vergleichsmöglichkeit verloren. Es geht darum, nachzuvollziehen, in welchen ganz andersartigen Abhängigkeiten die Menschen noch vor 180 Jahren in der Agrargesellschaft gelebt haben, und wie sich die Welt innerhalb dieser verhältnismäßig kurzen Zeit verändert hat.

Man soll sich auch vergegenwärtigen, dass heutzutage fast jeder schreiben kann. Die Idee, dass man schreiben können muss, hat sich erst vor kurzem durchgesetzt – zu Zeiten Nepilas war man noch ziemlich weit davon entfernt. Wir können uns also fast alle mit Nepila identifizieren, insofern 90 % der deutschen und 99% der sorbischen Bevölkerung ländlicher und bäuerlicher Herkunft sind. Die Auseinandersetzung mit ihm erlaubt es, besser zu verstehen, wie wir alle eigentlich zu Schreibern geworden sind. Ohne dem wäre die Moderne doch gar nicht denkbar. Erstaunlich, wie wenig Gedanken sich die historische Forschung, deren Selbstverständnis ein bürgerliches ist, darüber zu machen pflegt. Offenbar hat der Stoff auf einen Ethnologen gewartet.

Für wen könnte Ihre Studie von praktischem Nutzen sein?

Mir kommt es darauf an, dass andere – sowohl Forscher als auch Laien – durch meine Arbeit zu weiterer Forschung angeregt werden. Die Chronisten und Regionalhistoriker sollen über die Verhältnisse zu jener Zeit besser orientiert sein, dem kann das Buch gute Dienste leisten. Ich wäre stolz darauf, wenn sie daraus lernen. Die Auseinandersetzung mit Nepila liefert Impulse für viele Forschungs- und Themenfelder wie Volksaufklärung, Schulgeschichte, Entwicklung der Schriftkultur unter Bauern, Namens- und Ahnenforschung, Einfluss des Pietismus auf die Sorben, Demographie usw.

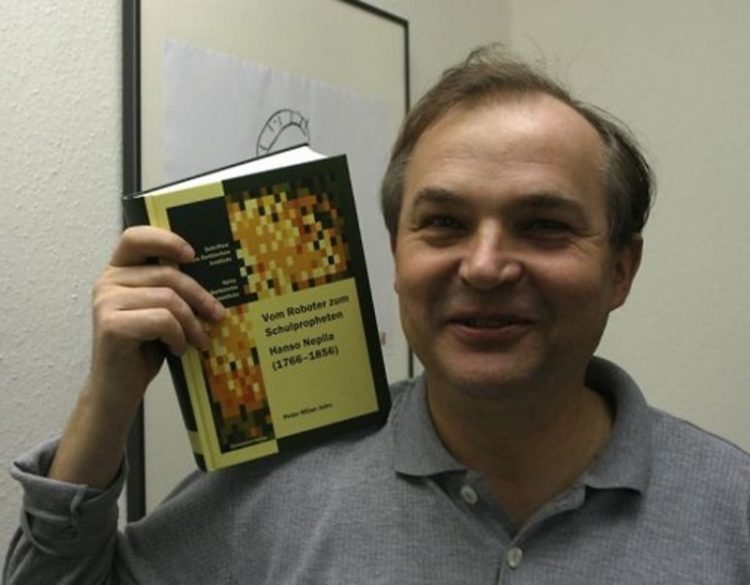

Foto 1: Peter M. Jahn und seine mikrohistorische Studie zu Leben und Werk eines wendischen Fronarbeiters und Schriftstellers aus Rohne in der Standesherrschaft Muskau«

Abbildung 2: Peter M. Jahn legt eine der ersten biografischen Einzelstudien vor, die einen Vertreter der ländlichen Unterschichten im 18./19. Jahrhundert zum Gegenstand hat. Erschienen im Domowina-Verlag. 844 Seiten. Preis: 30€

Der Artikel erschien in der aktuellen Ausgabe der niedersorbischen Wochenzeitung NOWY CASNIK

Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung NOWY CASNIK

NC: Ihr Werk über das Leben des Halbbauern Hanso Nepila aus Rohne liegt vor. Dem Leser fällt als erstes der ungewöhnliche Umfang des Buches auf. Was enthält es eigentlich und wie viele Jahre haben Sie für die Forschung investiert?

Peter Milan Jahn: Es handelt sich um eine mikrohistorische Studie zum Leben eines wendischen Bauern in der Lausitzer Heide der Frühen Neuzeit. Dies ist wohl die erste wissenschaftliche Biographie eines Bauern überhaupt. Zugleich ist es eine Studie über das Leben der bäuerlichen Bevölkerung in der früheren Standesherrschaft Muskau. Seit den ersten Recherchen sind über 15 Jahre vergangen, davon arbeitete ich sieben bis acht Jahre an dem Thema.

Zu den vielen Überraschungen gehört der Nachweis, dass zu Nepilas Vorfahren der erste evangelische Pfarrer in Schleife Anton Fuchs gehörte…

Nepilas Mutter war eine geborene Slabke, eine Schäferstochter. Die Slabkes erscheinen in Rohne in den ersten Aufbruchsjahren nach dem Dreißigjährigen Krieg. Ich habe herausgefunden, dass vor dem Krieg, unweit von Rohne, ein Teichwärter am Schleifer Teich in der Trebendorfer Gemarkung Slabina hieß – der damals einzige Name in dieser Umgebung, der – wie Slabke – auf der Namensform Słaby beruht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Slabkes aus Rohne von dort abstammen. In dem Buch nenne ich noch weitere Fakten, die diese Hypothese stützen. Slabina war der wendische Zuname bzw. Hofname, sein Träger wird in einem Kirchenregister gleichzeitig nach patrilinearer Abstammung als Fuchs, später auf Wendisch Lischka geführt, ein sicheres Indiz dafür, dass es sich um den Nachfahr des Pfarrers Fuchs handelt.

Pfarrer, Teichwärter, Kretschmer und Schäfer gehörten zu den herrschaftlichen Bediensteten. Sie heirateten untereinander und standen einander als Paten zur Verfügung. Aus ihrem Kreise rekrutierten sich bereits im 16. Jahrhundert die Schüler der Kirchenschulen, wo sie im Lesen und Rechnen unterrichtet wurden. Das sind Fähigkeiten, die in diesem nichtbäuerlichen, häufig deutschen Milieu notwendig waren. Der ethnische Unterschied zu den wendischen Bauern verlor sich allerdings schnell, im Falle von Fuchs bereits nach zwei Generationen. Es ist belegt, dass sein Enkel nur noch Wendisch sprach. Die geistige Energie und speziell sein unbedingtes Schreibbedürfnis, das Nepila entwickelte, hat in dieser mütterlichen Abstammungslinie ihren Ursprung.

Ist dies die Erklärung, warum Nepila zum schreibenden Bauern wurde?

Es ist nur einer der Umstände, die seine Entwicklung vorbestimmten. Die zweite glückliche Fügung bestand darin, dass Nepila als Kind zwei Winter lang eine gute Schule besuchen durfte, wo er fließend lesen lernen konnte. Darüber hinaus lernte er etwa zehn Wochen in Schreibbuchstaben zu schreiben, was damals nicht selbstverständlich und noch eine große Ausnahme war. Dies war die Anfangszeit des Volksschulwesens in der Muskauer Standesherrschaft, das später noch einmal einen Niedergang erfuhr. Auf dieser Basis aber konnte Nepila als Erwachsener seine Schreibkenntnisse selbstständig erweitern. Der dritte und unmittelbare Umstand war der Pietismus, der über Herrnhut und Kleinwelka in die Lausitzer Heide getragen wurde. Nepila ging zu seinem Schwiegersohn nach Mühlrose, um an ihren Versammlungen teilzunehmen. Die religiösen Traktate und der Lebenslauf voller Schuldbekenntnise und Reue sind geradewegs typisch für die Prediger der pietistischen Bewegung. Dies war das Milieu, wo Nepilas Schreib- und Redekunst angemessen gewürdigt wurde.

Wenn man Nepilas Lebenslauf liest, staunt man über die Schärfe des Konflikts, in den er verwickelt ist. Die Herzlosigkeit, mit der er von seinen Nächsten behandelt wurde, macht betroffen. Sie beleuchten die Hintergründe des Streits und scheinen dabei Verständnis für die Familie zu haben. Wo hat Nepila Fehler gemacht?

Als Ethnologen und Historiker liegen mir moralische und ästhetische Urteile fern. Es ging mir darum, die kulturellen Hintergründe und Zwänge herauszuarbeiten, die Menschen zu der einen oder anderen Verhaltensweise bewegen. Außerdem habe ich darauf hingewiesen, warum sich Nepila in einem permanenten Rechtfertigungszwang befand, ohne mich seiner moralischen Argumentation zu unterwerfen. Diese Arbeit hat sich insofern gelohnt, als dass Nepila im Sinne des Schreibens und der Individualisierung auf dem Lande als ein „Kulturrevolutionär“ bezeichnet werden darf. Außerdem gewährt er einen überaus lebendigen Einblick in den bäuerlichen Alltag seiner Zeit, der seinesgleichen sucht. Hanso Nepila war für die damalige Zeit ausgesprochen emanzipiert und durch seine Schreibbefähigung sehr selbstbewusst. Damals war es durchaus üblich, dass die Bauern, falls sie die Übergabe des Hofes an die nächste Generation noch erlebten, sich dem sozialen Abstieg fügten und in ihrem letzten Lebensabschnitt dem guten Willen ihrer Erben überlassen blieben. Nepila dagegen wollte ein selbstbestimmtes Leben führen, versuchte vorzuschreiben, was er als Altenteiler zu bekommen habe. Er hatte noch Bedürfnisse, hatte mehr im Sinn als nur nacktes Überleben. Er wollte noch kommunizieren, herumgehen, sich angemessen kleiden. Seine höhere geistige Entwicklung und die Lust am Schreiben kosteten viel Geld, denn das Papier war nicht billig. Ein normaler Altenteiler würde es damals nicht bekommen. Dabei spielte der sozialpsychologische Aspekt eine wesentliche Rolle: Das Schreiben war zu damaliger Zeit für einen Bauern bei seiner Arbeit auf dem Acker nutzlos und nur der Gutsherrschaft und ihren Beamten vorbehalten. Nepila provozierte also die Umwelt mit dieser herrschaftlichen Geste. Die Schwiegertochter – wie die meisten Dorfbewohner konnte sie kein Wort schreiben – spottete oft, er solle sich als Schreiber „auf dem Schloss“ anstellen lassen. Seine Kammer bezeichnete sie verachtend als „Kanzlei“ oder „Schreibstube“.

Nepila aber begründete seine Ansprüche unter anderem damit, dass er dem Sohn eine gut funktionierende Wirtschaft überlassen hatte, die er selbst durch schwerste Arbeit aus dem totalen Ruin zu einer neuen Blüte führte. „Die Wirtschaft kann es tragen“, behauptete er beharrlich…

Aus seiner Sicht waren die Ansprüche berechtigt, weil er sehr fleißig war. Den größten Teil seines Lebens stellte er schließlich unter den Blickwinkel der „großen Arbeit“ („wjelike dźěło“), die er früher geleistet habe und für die man ihm dankbar sein könnte. Die junge Familie hatte jedoch viele Kinder, es war insgesamt eine absolute Mangelwirtschaft. Nepila wurde also von seinen Nächsten in wirtschaftlicher Hinsicht zwangsläufig als Konkurrent angesehen, seine Selbstbehauptung erschien ihnen als Provokation. Außerdem blendete Nepila offensichtlich aus, dass im Vergleich zu früheren Zeiten die Situation der Heidebauern sich inzwischen deutlich verschlechtert hatte. Die Gutsherrschaft war zunehmend bemüht, die Heide kommerziell zu nutzen und die Bauern aus ihr zu verdrängen. Die Waldhutung, ein altes Gewohnheitsrecht und über Jahrhunderte ein ökonomisches Standbein der Heidebauern, war weggefallen, genauso wie die freie Nutzung der Streu, die zum Düngen notwendig war. Die rasante demographische Entwicklung tat das übrige.

Die wirtschaftliche Konkurrenzsituation war zudem überschattet von einer sexuell gefärbten Affäre mit seiner Schwiegertochter. Nepila hätte sie gern in allen Details als seine „Hausfrau“ behandelt, auch nach der Hofübergabe an seinen Sohn. Genug Stoff für unendliche, nahezu klassische Konflikte.

Die Schwiegertochter Magdalena spielt in dem Konflikt eine zentrale Rolle. Sie tut ihm am meisten Unrecht, schimpft, intrigiert, wendet sogar körperliche Gewalt an. Dies war aber nicht immer so gewesen. Nepila und sie erlebten eine Zeit, wo sie „gut zueinander waren“. Für Sie ist die Sache eindeutig. Sie schreiben von einer „heftigen sexuellen Beziehung“, von „übereinander herfallen“ usw. Aber Nepila dankt Gott, dass er ihn vor der Schande bewahrt habe. Haben sie also Sex miteinander gehabt oder nicht?

In dem Abschnitt, wo die Schwiegertochter ihn vor dem Dorfgericht beschuldigt, mit ihr die Ehe brechen gewollt zu haben, weist er zunächst die Schuld von sich und gibt erst nach und nach preis, was zwischen ihnen ablief. Er leugnet dabei und verdrängt, deutet seine Absichten um. Die angeblich unschuldigen Annäherungsversuche sollten nur der Verbesserung des familiären Klimas dienen. Die dargestellten Fakten aber sprechen eine andere Sprache. Das Hinlangen auf die nackte Haut, unter die Achselhöhlen, in den Hals, das Anfassen auf die Kleidung und durch die Kleidung – das sind typische sexuelle Ersatzhandlungen, die in jedem Sexualhandbuch nachzulesen sind. Nepila war trainiert und erfahren in solchen Sachen, da er bereits bei der Frohnarbeit einen solchen Umgang mit den Mägden gepflegt hatte – wie er selbst berichtet. Es war viel möglich, „solange die Posse nicht zu weit ging“ und die Magd nicht zu Schaden kam, d. h. nicht schwanger wurde.

Körperliche Nähe an sich wurde offensichtlich auch unter Erwachsenen ästhetisch und emotional anders bewertet, als wir strengen Individualisten es gewohnt sind. Das änderte freilich nichts daran, dass Nepilas Umgang mit der Schwiegertochter moralisch anfechtbar war und eine Gratwanderung darstellte. Es war also eine sexuelle Beziehung, auch wenn sie möglicherweise nicht bis zum Äußersten gingen, wenn man Nepilas Überlieferung Glauben schenken will.

Dabei ist es erstaunlich, wie fit und lebenshungrig er auch noch mit 60 Jahren war! Für die Forschung ein Glücksfall: Er ist einer der ganz wenigen Bauern in Europa, der uns in einem schriftlichen Nachlass Einblick in sexuelle Gewohnheiten und Verhaltensweisen der bäuerlichen Bevölkerung in der Frühen Neuzeit gewährt. Eine überaus wertvolle Quelle zur demografischen Forschung.

Hat Nepila seine Schwiegertochter bedrängt? Diese Frage drängt sich auf, wenn man bedenkt, wie viel Groll sie später auf ihn hat…

Zwischen ihnen handelte es sich nicht um ein Opfer-Täter-Verhältnis. Die Schwiegertochter war sehr berechnend. Sie setzte ihre Mittel bewusst ein, um mehr Macht im Haushalt zu erlangen und sich Vorteile zu verschaffen, zu einer Zeit, wo Nepila noch Haus- und Hofherr war. Sie lässt sich seine Annäherungsversuche offensichtlich gerne gefallen und erwidert sie, um ihn später besser „in der Hand“ zu haben und erpressbar zu machen. Nepila bemerkt bald, dass sie die Vertrautheit zwischen ihnen schamlos ausnutzt. Sie besitzt die Dreistheit, um seine Butter zu entwenden und sie heimlich auf dem Markt zu verkaufen. Er fühlt sich hintergangen und geht bald auf Distanz. Die Rechnung kommt prompt: langes, ein halbes Jahr andauerndes Schweigen und Gram, der sich erst auflöst, als er ihr vor der Kirmess einen Taler für die Schuhe schenkt. Dann geht die Affäre weiter. Also eher eine Form der moralischen Ökonomie als des Katechismus.

Bei Ihrer Recherche stießen Sie auf Sagen, die in Ihrem Buch eine Erklärung in historischen Tatsachen finden. Der Wodernix vom Schleifer Teich soll eine Reminiszenz an den Teichwärter gewesen sein…

Ja, seine Aufgabe bestand darin, die Fischdiebe von den Teichen fernzuhalten. Der Sage nach sollen Grabsen (Grafen) mit ihm eng befreundet gewesen sein und ihn am Teich besucht haben, auch nachts. Es ist mit Sicherheit belegt, dass die Herrschaften aus Muskau in der abgelegenen Teichwärterhütte oft zu Gast waren und ausgiebig feierten. In dem Buch sind noch mehr Beispiele angegeben, wo Mythologie und historische Überlieferung sich ergänzen und gegenseitig erklären. Überhaupt lässt sich feststellen, dass der Kontakt mit der Herrschaft vom Volk stark mythologisiert wurde. Das Volk hat auf diese Weise einen Weg gefunden, in der Sphäre der Mythologie eine Gegengewalt zu der realen Gewalt der feudalen Herrschaft aufzubauen.

Sie haben in Ihrem Buch unzählige Fakten zur Geschichte der Standesherrschaft Muskau zusammengetragen. Sind Sie der Meinung, dass Regionalgeschichte in den Schulunterricht gehört?

Es wäre wünschenswert, dass Regional- und Sozialgeschichte in der Schule noch stärker thematisiert würde. Wir leben heutzutage in einer Industriegesellschaft und haben oft vergessen, was das eigentlich bedeutet, wir haben den Bezug zu dem Alltag früherer Zeiten und jede Vergleichsmöglichkeit verloren. Es geht darum, nachzuvollziehen, in welchen ganz andersartigen Abhängigkeiten die Menschen noch vor 180 Jahren in der Agrargesellschaft gelebt haben, und wie sich die Welt innerhalb dieser verhältnismäßig kurzen Zeit verändert hat.

Man soll sich auch vergegenwärtigen, dass heutzutage fast jeder schreiben kann. Die Idee, dass man schreiben können muss, hat sich erst vor kurzem durchgesetzt – zu Zeiten Nepilas war man noch ziemlich weit davon entfernt. Wir können uns also fast alle mit Nepila identifizieren, insofern 90 % der deutschen und 99% der sorbischen Bevölkerung ländlicher und bäuerlicher Herkunft sind. Die Auseinandersetzung mit ihm erlaubt es, besser zu verstehen, wie wir alle eigentlich zu Schreibern geworden sind. Ohne dem wäre die Moderne doch gar nicht denkbar. Erstaunlich, wie wenig Gedanken sich die historische Forschung, deren Selbstverständnis ein bürgerliches ist, darüber zu machen pflegt. Offenbar hat der Stoff auf einen Ethnologen gewartet.

Für wen könnte Ihre Studie von praktischem Nutzen sein?

Mir kommt es darauf an, dass andere – sowohl Forscher als auch Laien – durch meine Arbeit zu weiterer Forschung angeregt werden. Die Chronisten und Regionalhistoriker sollen über die Verhältnisse zu jener Zeit besser orientiert sein, dem kann das Buch gute Dienste leisten. Ich wäre stolz darauf, wenn sie daraus lernen. Die Auseinandersetzung mit Nepila liefert Impulse für viele Forschungs- und Themenfelder wie Volksaufklärung, Schulgeschichte, Entwicklung der Schriftkultur unter Bauern, Namens- und Ahnenforschung, Einfluss des Pietismus auf die Sorben, Demographie usw.

Foto 1: Peter M. Jahn und seine mikrohistorische Studie zu Leben und Werk eines wendischen Fronarbeiters und Schriftstellers aus Rohne in der Standesherrschaft Muskau«

Abbildung 2: Peter M. Jahn legt eine der ersten biografischen Einzelstudien vor, die einen Vertreter der ländlichen Unterschichten im 18./19. Jahrhundert zum Gegenstand hat. Erschienen im Domowina-Verlag. 844 Seiten. Preis: 30€

Der Artikel erschien in der aktuellen Ausgabe der niedersorbischen Wochenzeitung NOWY CASNIK

Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung NOWY CASNIK