Klimawandel und zunehmende Umweltbelastungen haben dafür gesorgt, dass weltweit immer mehr Elektroautos gebaut und verkauft werden. Auch in Deutschland steigen die Zahlen und immer mehr Verbraucher entscheiden sich für ein Fahrzeug mit Elektromotor und Akku.

Allerdings gibt es beim raschen Umstieg auf nachhaltige Fortbewegungsmittel noch ausreichend Luft nach oben. Verantwortlich ist unter anderem eine völlig unzureichende öffentliche Ladeinfrastruktur. Privatleute und Unternehmen können den Prozess beschleunigen, indem sie eine Wallbox installieren und ihre Elektrofahrzeuge in der Garage oder auf dem Firmenparkplatz aufladen. Was ist beim Kauf einer Wallbox zu beachten?

Öffentliche Ladeinfrastruktur in Deutschland nachholbedürftig

Deutschland als Autoland ist bei der flächendeckenden Ausstattung mit Ladestationen ins Hintertreffen geraten. Während in den Niederlanden auf 100.000 Einwohner über 800 Ladestationen kommen, stehen in Norwegen im Schnitt 447 Ladepunkte zur Verfügung. In Deutschland dagegen kann die gleiche Anzahl von Einwohnern nur auf 145 öffentliche Stromtankstellen zurückgreifen. Der bevölkerungsstärkste Staat der Europäischen Union (EU) belegt damit im entsprechenden Ranking einen unbefriedigenden 13. Platz.

Daher denken viele Halter von Elektrofahrzeugen darüber nach, die Stromversorgung für ihren fahrbaren Untersatz mit einer hauseigenen Wallbox zu sichern. Und dass, obwohl die Wallbox-Förderung aufgrund fehlender Mittel im Haushalt kräftig zusammengestrichen wurde und derzeit nur noch punktuell aufrechterhalten wird.

Was genau wird unter einer Wallbox verstanden?

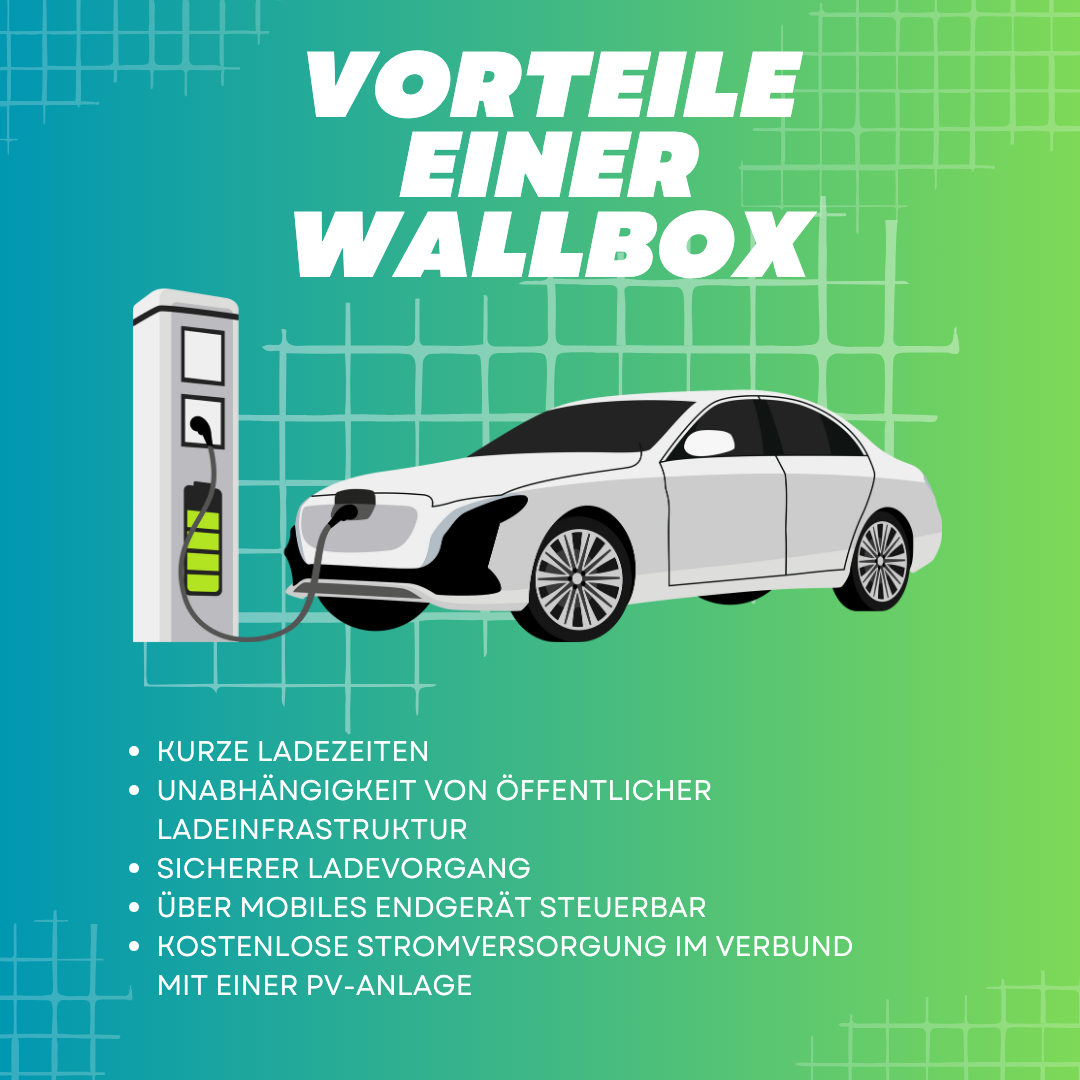

Eine Wallbox ist eine Ladestation zum Aufladen von Elektro- und Hybridfahrzeugen, die einfach an der Wand befestigt wird. Die meisten Modelle lassen sich sowohl im Innen- als auch im Außenbereich platzieren. Sie verfügen über eine entsprechende Schutzeinrichtung und gewährleisten einen sicheren und schnellen Ladevorgang für ein oder zwei Autos. Die Halter machen sich damit unabhängig von öffentlichen Ladestationen und entlasten die hiesige Ladeinfrastruktur.

Welche Anforderungen werden bei der Installation gestellt?

Im Prinzip ist es möglich, ein E-Auto an einer herkömmlichen Steckdose zu laden. Auf lange Sicht ist dieses Vorgehen jedoch nicht zu empfehlen. Zum einen nimmt ein solcher Ladevorgang bis zu 10 Stunden in Anspruch. Zum anderen kann es durch die starken Belastungen zu Überhitzungen kommen, die das ganze Hausnetz in Mitleidenschaft ziehen.

Daher ist es für Halter von Elektrofahrzeugen sinnvoll, sich eine Wallbox zuzulegen. Dann steht immer ausreichend sicherer Strom zur Verfügung und die Ladedauer verkürzt sich signifikant. Um eine Wallbox zu installieren, müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden:

- Installation eines Starkstromanschlusses von 400 Volt für Drehstrom.

- Die Anbringung eines Fehlerstromschutzschalters (F1-Schalter) ist verpflichtend. Dieser schützt vor Gleichstromfehlern.

- Empfohlen wird zudem ein Leitungsschutzschalter (LS-Schalter), um eine Überhitzung auszuschließen.

- Eine genügende Anzahl von freien Steckplätzen im Verteilerkasten.

- Hilfreich ist ein WLAN-Anschluss in der Nähe. Damit kann die Wallbox mit dem Handy oder Tablet überwacht werden.

Kann man eine Wallbox selbst installieren?

Die Installation und der Anschluss einer Wallbox kann nur von einem zertifizierten Fachbetrieb vorgenommen werden. Da Starkstrom im Spiel ist, darf die Apparatur nicht vom Hauseigentümer selbst angebracht werden. Schäden, die aufgrund einer Selbstinstallation entstehen, fallen aus der Garantie heraus. Auch eventuelle Versicherungsleistungen kommen nicht zum Tragen.

Wird eine Genehmigung benötigt?

Wallboxen mit bis zu 12 kW Leistung benötigen keine Genehmigung, sondern müssen nur beim regionalen Netzbetreiber gemeldet werden. Alle stärkeren Modelle dagegen bedürfen einer Zulassung beim regionalen Versorger, für die rund 500 Euro Gebühren kalkuliert werden müssen.

Die fachgerechte Positionierung der Wallbox

Der beste Platz für eine Wallbox ist die Garage oder der Carport. Es ist darauf zu achten, dass die Anlage frei hängt und bequem zu erreichen ist. Muss die Wallbox im Freien aufgehängt werden, ist sie vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Am besten eignet sich eine Wallbox mit Schutzklasse IP65. Dann ist die Anlage zusätzlich vor Staub und Schmutzpartikeln geschützt.

THG-Prämie nutzen

Eine Wallbox im Freien hat auch Vorteile. Vor allem dann, wenn der Besitzer mit dem Gedanken spielt, die THG-Quote (Treibhausgasminderungsquote) zu beantragen. Dabei handelt es sich um Prämien, die über einen Zertifikate-Handel von den großen Mineralölgesellschaften gezahlt werden. Diese können über den Ankauf von Verschmutzungszertifikaten eventuelle Strafzahlungen umgehen, die durch eine übermäßige Umweltbelastung beim Herstellungsprozess ihrer Produkte erhoben werden.

Zugute kommen die sogenannten THG-Prämien seit Anfang 2022 auch Betreibern von Ladepunkten. Um in den Genuss der Prämie zu kommen, muss die Ladestation geeicht und mit einem adäquaten Bezahlsystem ausgestattet sein. Vor allem aber wird der öffentliche Zugang für alle Elektrofahrzeuge vorausgesetzt. Daher empfiehlt sich in diesem Fall eine 22 kW Wallbox mit mehreren Ladepunkten.

Wallbox mit 11 kW oder 22 kW Leistung?

Für Ein- und Zweifamilienhäuser ist eine Wallbox mit einer Ladeleistung von 11 kW in der Regel ausreichend. Dann dauert ein Ladevorgang rund fünf Stunden. Eine solche Anlage bedarf keiner Genehmigung und die Anschaffung ist im Vergleich zur Schnellladestation mit 22 kW ungleich günstiger. Durch das zeitintensive Laden wird zudem der Akku im Elektrofahrzeug geschont.

Eine Wallbox mit 22 kW Leistung lädt den Akku innerhalb von zwei Stunden. Wirtschaftlich lohnt sie sich jedoch hauptsächlich für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, die über eine Firmenflotte verfügen, deren Fahrzeuge schnell wieder einsatzbereit sein müssen oder die mit der THG-Quote rechnen. Außerdem ist die potentere Ausführung für Mehrfamilienhäuser interessant.

Ist eine Wallbox mit Stromzähler sinnvoll?

Ein Stromzähler erlaubt den Überblick über den exakten Verbrauch. Meist sind Stromzähler in smarten Wallboxen verbaut, die zudem eine Ladestatistik erstellen. Ein Stromzähler stiftet vor allem dann Sinn, wenn mehrere E-Autos aufgeladen werden.

Wallbox für Miet- oder Eigentumswohnungen

Während für Nutzer, die in einem Einfamilienhaus wohnen, die Installation einer Wallbox einfach zu bewerkstelligen ist, gestaltet sich die Angelegenheit für Bewohner von Etagenwohnungen komplizierter. Oft steht dem Ansinnen eine negative Einstellung des Vermieters oder der Eigentümergesellschaft gegenüber.

Allerdings haben inzwischen Änderungen im Wohneigentumsmodernisierungsrecht und im Mietrecht für eine Liberalisierung gesorgt. So darf einem Bewohner eines Mehrfamilienhauses der Zugang zu einer Wallbox nicht mehr verwehrt werden. Vermieter und direkte Nachbarn können lediglich bei der Ausführung der Baumaßnahmen mitbestimmen. Die Expertise eines zertifizierten Elektromobilitätsberaters ist dabei vorgeschrieben.

Empfiehlt sich eine Wallbox-Versicherung?

Bisher gibt es noch keine Versicherungspolicen explizit für Wallboxen. In der Regel ist eine Anlage, sofern sie fest verbaut ist, in die Wohngebäudeversicherung integriert. Manche Schäden wie Marderbisse, Blitzeinschlag oder ein technischer Effekt deckt die Vollkasko ab. Um ganz sicherzugehen, empfiehlt es sich, diese Frage individuell mit der verantwortlichen Versicherung abzuklären.

Welche Kosten sind mit einer Wallbox verbunden?

Diese Frage lässt sich nicht allgemeingültig beantworten. Spielen doch die Leistung in kW, der Umfang der Baumaßnahmen sowie eine eventuelle Genehmigungspflicht eine entscheidende Rolle. Einfache Ausführungen mit 11 kW Leistung sind für rund 400 Euro zu haben. Eine Wallbox mit 22 kW kostet rund 900 Euro. Hinzu kommen Kosten für die Installation, die je nach Aufwand mit 500 bis 2.000 Euro zu Buche schlagen.

Besonders wirtschaftlich wird eine Wallbox, wenn sie mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach verbunden ist. Dann wird der bezogene Strom emissionsfrei produziert und ist zudem kostenlos.