Nach dem Auftreten eines ersten Verdachtsfalls einer EHEC-Infektion in Brandenburg hat das Brandenburger Gesundheitsministerium aktuell noch einmal auf die Meldepflicht der Erkrankung hingewiesen. Alle 18 Gesundheitsämter wurden sensibilisiert, entsprechende Erkenntnisse sofort zu melden. Derzeit ist dem Gesundheitsministerium ein Verdachtsfall in Brandenburg bekannt.

Laut Amtsärztin Dr. Marion Kunzelmann sei im Landkreis Dahme-Spreewald bisher kein Erkrankungs- oder Verdachtsfall zu verzeichnen.

Besorgte Bürgerinnen und Bürger können sich auf der Internetseite des Gesundheitsministeriums unter der Adresse www.mugv.brandenburg.de/info/ehec und auch auf der Homepage des Landkreises unter www.dahme-spreewald.de über aktuelle Erkenntnisse, Übertragungswege, Vorsichtsmaßnahmen und Krankheitssymptome informieren. Über einen Link erreicht man auch das Robert-Koch-Institut für weitere Informationen.

Kunzelmann weist in diesem Zusammenhang auf die konsequente Einhaltung der persönlichen Hygiene wie zum Beispiel gründliches und regelmäßiges Händewaschen als wichtigste Vorsorgemaßnahme hin. Wichtig seien auch eine ausreichende Küchenhygiene und der korrekte Umgang mit Lebensmitteln.

Laut Information des Gesundheitsministeriums gibt es in Brandenburg pro Jahr im Durchschnitt 18 bis 20 Erkrankungen mit dem Darmkeim EHEC. Eine derartige Häufung schwerer Krankheitsverläufe wie derzeit in Norddeutschland zu beobachten, war in den vergangenen Jahren in Brandenburg bislang nicht zu verzeichnen.

Informationen

zu bakteriellen Darminfektionen durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC) -Bakterien

Seit Anfang Mai 2011 ist es zu einem vermehrten Auftreten von Fällen mit blutigen Durchfallserkrankungen gekommen. Dafür ursächlich ist das enterohämorrhagische E. coli-Bakterium (EHEC). Bei diesem Ausbruchsgeschehen sind überwiegend Erwachsene, insbesondere junge Frauen betroffen, die zum Teil ein sehr schweres Krankheitsbild mit der Komplikation eines akuten Nierenversagens (hämolytisch-urämisches Syndrom = HUS) entwickelt haben.

Bisher konnte kein konkretes Lebensmittel als Infektionsquelle identifiziert werden.

Die meisten HUS-Fälle wurden aus dem norddeutschen Raum mit Schwerpunkt Stadt Hamburg gemeldet. Das Robert-Koch-Institut (RKI) ist in Hamburg vor Ort und ermittelt gemeinsam mit den Hamburger Gesundheitsbehörden das dort laufende Geschehen.

Im Land Brandenburg gibt es einen ersten Verdachtsfall. Die behandelnden Ärzte (Kliniken und Arztpraxen) sowie Laboratorien sind nach Infektionsschutzgesetz verpflichtet, Verdachtsfälle auf eine schwer verlaufende Darminfektion mit HUS bzw. mikrobiologisch nachgewiesene EHEC-Infektionen unverzüglich an das zuständige Gesundheitsamt zu melden.

Mit den nachfolgenden Erläuterungen zu EHEC und HUS möchten wir Sie informieren und Ihnen helfen, einige der wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit dieser aktuell aufgetretenen Häufung schwer verlaufender Darminfektionen zu beantworten.

Wenn Sie an sich selber Symptome mit blutigem Durchfall bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt.

Was ist EHEC?

Enterohämorrhagische Escherichia coli sind eine spezielle Art von E. coli-Bakterien, die in der Lage sind, Zellgifte (Shigatoxine bzw. Verotoxine) zu produzieren. Diese Zellgifte (Toxine) können über spezielle Bindungsstellen sich an die Zellwände von Darmschleimhaut oder Zellwände der Blutgefäße binden und durch Beeinflussung des Stoffwechsels diese zum Absterben bringen. Besonders gefürchtet sind diese Keime, weil sie aufgrund der Toxinbildung zu schweren Krankheitsverläufen mit zum Teil tödlichem Ausgang führen können. Bei diesem komplikationsreichen Krankheitsbild kommt es zu Blutgerinnungsstörungen und Zerstörung der roten Blutkörperchen, was bis zu einem akuten Nierenversagen führen kann (hämolytisch-urämisches Syndrom = HUS).

Aufgrund der unterschiedlichen Oberflächenstrukturen (sog. Oberflächen-Antigene) können verschiedene Serogruppen identifiziert werden. Die weltweit häufigste EHEC-Serogruppe ist O157.

Wo wird EHEC gefunden?

Wiederkäuer, vor allem Rinder, Schafe und Ziegen, aber auch Wildwiederkäuer wie Rehe und Hirsche sind das Hauptreservoir für EHEC.

Wie wird EHEC übertragen?

EHEC kann durch direkten Kontakt zu Wiederkäuern und damit im Sinne einer Schmierinfektion durch orale Aufnahme von Fäkalspuren übertragen werden. Ebenso kann durch den Verzehr kontaminierter Lebensmittel oder kontaminierten Wassers der Erreger aufgenommen werden. Eine direkte Mensch-zu-Mensch-Übertragung dieser Bakterien ist ebenfalls möglich. Die Infektionsdosis für EHEC wird als sehr gering angegeben, was die Erkrankungsausbreitung begünstigt (Infektionsdosis < 100 EHEC O157-Erreger).

Über fäkal verunreinigtes Wasser können auch pflanzliche Lebensmittel wie Obst und Gemüse mit EHEC kontaminiert werden.

Durch eine unzureichende persönliche Hygiene bei der Nahrungsmittelzubereitung oder bei insgesamt unzureichender Küchenhygiene können die EHEC-Keime auch in andere Lebensmittel gelangen.

Badewässer können durch tierischen Kot mit EHEC verunreinigt werden und können beim Baden und versehentlicher Wasseraufnahme als Infektionsquelle in Frage kommen.

Wie äußert sich die Erkrankung?

Eine Infektion mit EHEC-Keimen kann klinisch unauffällig verlaufen. Bei den meisten Erkrankungsfällen entwickelt sich ein anfangs unblutiger, wässriger Durchfall, der später mit Bauchschmerzen einhergeht. Als weitere Begleitsymptome kann es zu Übelkeit, Erbrechen und seltener zu Fieber kommen.

Es kann bei ca. 15 % der Erkrankten zu besonders schweren Verläufen kommen mit blutigem Stuhl und krampfartigen Bauchschmerzen im Sinne einer hämorrhagischen blutigen Darmentzündung (hämorrhagische Kolitis). Als gefürchtetste Komplikation kann es durch eine fortschreitende Gerinnungsstörung, einer Auflösung/Zerstörung der roten Blutkörperchen (hämolytische Anämie) zu einem Nierenversagen kommen (hämolytisch-urämisches Syndrom: HUS). Dieses Nierenversagen kann zu einer zeitweisen Dialysepflichtigkeit führen. Dieser schwere Verlauf tritt bei den EHEC-Erkrankten in ungefähr 5 bis 10 % der Fälle auf.

Primär betroffen sind Kinder, alte Menschen und abwehrgeschwächte Personen.

Die Sterblichkeit in der Akutphase eines hämolytisch-urämischen Syndroms wird mit 2 % angegeben. Warum bei dem jetzigen Ausbruchsgeschehen überwiegend junge Frauen so schwer erkranken, ist abschließend noch nicht geklärt.

Die Inkubationszeit, d.h. die Zeit von der Aufnahme des Erregers bis zur Erkrankung, beträgt zwischen 2 und 10 Tage. Die HUS-Symptomatik tritt in der Regel vom 5. bis zum 12. Tag nach Erkrankungsbeginn auf. Die Dauer der Ausscheidung von EHEC-Bakterien im Stuhl variiert zeitlich und kann von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen dauern.

Wie kann man EHEC diagnostizieren?

Neben den klinischen Symptomen ist zur exakten Diagnose der EHEC-Erkrankung eine mikrobiologische Stuhluntersuchung notwendig. Dabei wird neben der Erregerisolierung auf mikrobiologischen Nährböden in Spezialtesten der Toxinnachweis als wichtigste diagnostische Maßnahme durchgeführt. Die genaue Typisierung der EHEC-Erreger und die Analyse ihrer Toxine, insbesondere in Ausbruchsgeschehen, werden im Referenzlabor durchgeführt.

Wie kann man eine EHEC-Infektion behandeln?

Da das Krankheitsbild durch die Gifte (Toxine) hervorgerufen wird, ist nur eine symptomatische Behandlung der Krankheit möglich. Eine Therapie mit Antibiotika hat keinen Einfluss auf die Toxine und ist von daher nicht angezeigt. Bei Auftreten eines HUS werden Nierenersatzverfahren, z.B. die Hämodialyse, notwendig.

Wie kann ich mich vor einer EHEC-Infektion schützen?

Die wichtigsten vorbeugenden Maßnahmen sind die konsequente Einhaltung persönlicher Hygienemaßnahmen, eine ausreichende Küchenhygiene und ein korrekter Umgang mit Lebensmitteln.

Für die persönliche Küchenhygiene gilt, dass man die Hände mit Wasser und Seife vor der Zubereitung von Speisen wäscht und sorgfältig abtrocknet.

Rohes Fleisch sollte getrennt von anderen Lebensmitteln gelagert werden und alle nach Kontakt mit rohem Fleisch im Rahmen der Zubereitung kontaminierten Flächen und Gegenstände sollten gereinigt und abgetrocknet werden.

Fleisch und Hackfleisch von Wiederkäuern sollte vor dem Verzehr gut erhitzt werden. EHEC-Bakterien lassen sich durch ausreichend langes Erhitzen, wie es beim Kochen, Braten oder auch Pasteurisieren geschieht, abtöten, nicht aber durch Einfrieren.

Rohmilch ist vor dem Verzehr immer abzukochen. Rohes Gemüse und Obst sollte vor dem Konsum geschält oder aber gründlich gewaschen werden.

Nach direktem Tierkontakt mit Wiederkäuern; z.B. auf Bauernhöfen oder in Streichelzoos; sollten die Hände gründlich gewaschen werden. Während des Besuches eines Tierstalles oder eines Streichelzoos ist auf das gleichzeitige Einnehmen von Speisen und Getränken zu verzichten. Insbesondere bei kleineren Kindern bedarf es einer engmaschigen Kontrolle, dass nach dem Streicheln der Tiere die Finger nicht anschließend in den Mund gesteckt werden.

Quelle: Landkreis Dahme-Spreewald

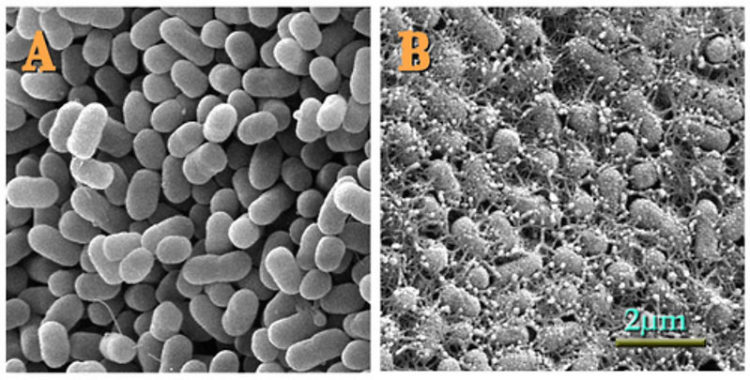

Abbildungen: Topographische Bilder von Kolonien von E. coli O157:H7 (A) 43895OW (nicht curli-produzierend) und (B) 43895OR (curli-produzierend) auf Agar (48 h bei 28 °C)

Abbildungen © USDA, Quelle: (wikipedia.org)

Nach dem Auftreten eines ersten Verdachtsfalls einer EHEC-Infektion in Brandenburg hat das Brandenburger Gesundheitsministerium aktuell noch einmal auf die Meldepflicht der Erkrankung hingewiesen. Alle 18 Gesundheitsämter wurden sensibilisiert, entsprechende Erkenntnisse sofort zu melden. Derzeit ist dem Gesundheitsministerium ein Verdachtsfall in Brandenburg bekannt.

Laut Amtsärztin Dr. Marion Kunzelmann sei im Landkreis Dahme-Spreewald bisher kein Erkrankungs- oder Verdachtsfall zu verzeichnen.

Besorgte Bürgerinnen und Bürger können sich auf der Internetseite des Gesundheitsministeriums unter der Adresse www.mugv.brandenburg.de/info/ehec und auch auf der Homepage des Landkreises unter www.dahme-spreewald.de über aktuelle Erkenntnisse, Übertragungswege, Vorsichtsmaßnahmen und Krankheitssymptome informieren. Über einen Link erreicht man auch das Robert-Koch-Institut für weitere Informationen.

Kunzelmann weist in diesem Zusammenhang auf die konsequente Einhaltung der persönlichen Hygiene wie zum Beispiel gründliches und regelmäßiges Händewaschen als wichtigste Vorsorgemaßnahme hin. Wichtig seien auch eine ausreichende Küchenhygiene und der korrekte Umgang mit Lebensmitteln.

Laut Information des Gesundheitsministeriums gibt es in Brandenburg pro Jahr im Durchschnitt 18 bis 20 Erkrankungen mit dem Darmkeim EHEC. Eine derartige Häufung schwerer Krankheitsverläufe wie derzeit in Norddeutschland zu beobachten, war in den vergangenen Jahren in Brandenburg bislang nicht zu verzeichnen.

Informationen

zu bakteriellen Darminfektionen durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC) -Bakterien

Seit Anfang Mai 2011 ist es zu einem vermehrten Auftreten von Fällen mit blutigen Durchfallserkrankungen gekommen. Dafür ursächlich ist das enterohämorrhagische E. coli-Bakterium (EHEC). Bei diesem Ausbruchsgeschehen sind überwiegend Erwachsene, insbesondere junge Frauen betroffen, die zum Teil ein sehr schweres Krankheitsbild mit der Komplikation eines akuten Nierenversagens (hämolytisch-urämisches Syndrom = HUS) entwickelt haben.

Bisher konnte kein konkretes Lebensmittel als Infektionsquelle identifiziert werden.

Die meisten HUS-Fälle wurden aus dem norddeutschen Raum mit Schwerpunkt Stadt Hamburg gemeldet. Das Robert-Koch-Institut (RKI) ist in Hamburg vor Ort und ermittelt gemeinsam mit den Hamburger Gesundheitsbehörden das dort laufende Geschehen.

Im Land Brandenburg gibt es einen ersten Verdachtsfall. Die behandelnden Ärzte (Kliniken und Arztpraxen) sowie Laboratorien sind nach Infektionsschutzgesetz verpflichtet, Verdachtsfälle auf eine schwer verlaufende Darminfektion mit HUS bzw. mikrobiologisch nachgewiesene EHEC-Infektionen unverzüglich an das zuständige Gesundheitsamt zu melden.

Mit den nachfolgenden Erläuterungen zu EHEC und HUS möchten wir Sie informieren und Ihnen helfen, einige der wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit dieser aktuell aufgetretenen Häufung schwer verlaufender Darminfektionen zu beantworten.

Wenn Sie an sich selber Symptome mit blutigem Durchfall bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt.

Was ist EHEC?

Enterohämorrhagische Escherichia coli sind eine spezielle Art von E. coli-Bakterien, die in der Lage sind, Zellgifte (Shigatoxine bzw. Verotoxine) zu produzieren. Diese Zellgifte (Toxine) können über spezielle Bindungsstellen sich an die Zellwände von Darmschleimhaut oder Zellwände der Blutgefäße binden und durch Beeinflussung des Stoffwechsels diese zum Absterben bringen. Besonders gefürchtet sind diese Keime, weil sie aufgrund der Toxinbildung zu schweren Krankheitsverläufen mit zum Teil tödlichem Ausgang führen können. Bei diesem komplikationsreichen Krankheitsbild kommt es zu Blutgerinnungsstörungen und Zerstörung der roten Blutkörperchen, was bis zu einem akuten Nierenversagen führen kann (hämolytisch-urämisches Syndrom = HUS).

Aufgrund der unterschiedlichen Oberflächenstrukturen (sog. Oberflächen-Antigene) können verschiedene Serogruppen identifiziert werden. Die weltweit häufigste EHEC-Serogruppe ist O157.

Wo wird EHEC gefunden?

Wiederkäuer, vor allem Rinder, Schafe und Ziegen, aber auch Wildwiederkäuer wie Rehe und Hirsche sind das Hauptreservoir für EHEC.

Wie wird EHEC übertragen?

EHEC kann durch direkten Kontakt zu Wiederkäuern und damit im Sinne einer Schmierinfektion durch orale Aufnahme von Fäkalspuren übertragen werden. Ebenso kann durch den Verzehr kontaminierter Lebensmittel oder kontaminierten Wassers der Erreger aufgenommen werden. Eine direkte Mensch-zu-Mensch-Übertragung dieser Bakterien ist ebenfalls möglich. Die Infektionsdosis für EHEC wird als sehr gering angegeben, was die Erkrankungsausbreitung begünstigt (Infektionsdosis < 100 EHEC O157-Erreger).

Über fäkal verunreinigtes Wasser können auch pflanzliche Lebensmittel wie Obst und Gemüse mit EHEC kontaminiert werden.

Durch eine unzureichende persönliche Hygiene bei der Nahrungsmittelzubereitung oder bei insgesamt unzureichender Küchenhygiene können die EHEC-Keime auch in andere Lebensmittel gelangen.

Badewässer können durch tierischen Kot mit EHEC verunreinigt werden und können beim Baden und versehentlicher Wasseraufnahme als Infektionsquelle in Frage kommen.

Wie äußert sich die Erkrankung?

Eine Infektion mit EHEC-Keimen kann klinisch unauffällig verlaufen. Bei den meisten Erkrankungsfällen entwickelt sich ein anfangs unblutiger, wässriger Durchfall, der später mit Bauchschmerzen einhergeht. Als weitere Begleitsymptome kann es zu Übelkeit, Erbrechen und seltener zu Fieber kommen.

Es kann bei ca. 15 % der Erkrankten zu besonders schweren Verläufen kommen mit blutigem Stuhl und krampfartigen Bauchschmerzen im Sinne einer hämorrhagischen blutigen Darmentzündung (hämorrhagische Kolitis). Als gefürchtetste Komplikation kann es durch eine fortschreitende Gerinnungsstörung, einer Auflösung/Zerstörung der roten Blutkörperchen (hämolytische Anämie) zu einem Nierenversagen kommen (hämolytisch-urämisches Syndrom: HUS). Dieses Nierenversagen kann zu einer zeitweisen Dialysepflichtigkeit führen. Dieser schwere Verlauf tritt bei den EHEC-Erkrankten in ungefähr 5 bis 10 % der Fälle auf.

Primär betroffen sind Kinder, alte Menschen und abwehrgeschwächte Personen.

Die Sterblichkeit in der Akutphase eines hämolytisch-urämischen Syndroms wird mit 2 % angegeben. Warum bei dem jetzigen Ausbruchsgeschehen überwiegend junge Frauen so schwer erkranken, ist abschließend noch nicht geklärt.

Die Inkubationszeit, d.h. die Zeit von der Aufnahme des Erregers bis zur Erkrankung, beträgt zwischen 2 und 10 Tage. Die HUS-Symptomatik tritt in der Regel vom 5. bis zum 12. Tag nach Erkrankungsbeginn auf. Die Dauer der Ausscheidung von EHEC-Bakterien im Stuhl variiert zeitlich und kann von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen dauern.

Wie kann man EHEC diagnostizieren?

Neben den klinischen Symptomen ist zur exakten Diagnose der EHEC-Erkrankung eine mikrobiologische Stuhluntersuchung notwendig. Dabei wird neben der Erregerisolierung auf mikrobiologischen Nährböden in Spezialtesten der Toxinnachweis als wichtigste diagnostische Maßnahme durchgeführt. Die genaue Typisierung der EHEC-Erreger und die Analyse ihrer Toxine, insbesondere in Ausbruchsgeschehen, werden im Referenzlabor durchgeführt.

Wie kann man eine EHEC-Infektion behandeln?

Da das Krankheitsbild durch die Gifte (Toxine) hervorgerufen wird, ist nur eine symptomatische Behandlung der Krankheit möglich. Eine Therapie mit Antibiotika hat keinen Einfluss auf die Toxine und ist von daher nicht angezeigt. Bei Auftreten eines HUS werden Nierenersatzverfahren, z.B. die Hämodialyse, notwendig.

Wie kann ich mich vor einer EHEC-Infektion schützen?

Die wichtigsten vorbeugenden Maßnahmen sind die konsequente Einhaltung persönlicher Hygienemaßnahmen, eine ausreichende Küchenhygiene und ein korrekter Umgang mit Lebensmitteln.

Für die persönliche Küchenhygiene gilt, dass man die Hände mit Wasser und Seife vor der Zubereitung von Speisen wäscht und sorgfältig abtrocknet.

Rohes Fleisch sollte getrennt von anderen Lebensmitteln gelagert werden und alle nach Kontakt mit rohem Fleisch im Rahmen der Zubereitung kontaminierten Flächen und Gegenstände sollten gereinigt und abgetrocknet werden.

Fleisch und Hackfleisch von Wiederkäuern sollte vor dem Verzehr gut erhitzt werden. EHEC-Bakterien lassen sich durch ausreichend langes Erhitzen, wie es beim Kochen, Braten oder auch Pasteurisieren geschieht, abtöten, nicht aber durch Einfrieren.

Rohmilch ist vor dem Verzehr immer abzukochen. Rohes Gemüse und Obst sollte vor dem Konsum geschält oder aber gründlich gewaschen werden.

Nach direktem Tierkontakt mit Wiederkäuern; z.B. auf Bauernhöfen oder in Streichelzoos; sollten die Hände gründlich gewaschen werden. Während des Besuches eines Tierstalles oder eines Streichelzoos ist auf das gleichzeitige Einnehmen von Speisen und Getränken zu verzichten. Insbesondere bei kleineren Kindern bedarf es einer engmaschigen Kontrolle, dass nach dem Streicheln der Tiere die Finger nicht anschließend in den Mund gesteckt werden.

Quelle: Landkreis Dahme-Spreewald

Abbildungen: Topographische Bilder von Kolonien von E. coli O157:H7 (A) 43895OW (nicht curli-produzierend) und (B) 43895OR (curli-produzierend) auf Agar (48 h bei 28 °C)

Abbildungen © USDA, Quelle: (wikipedia.org)